肢別回転で合格!ガンガン情報を書き加えて自分だけの教材を作ろう!

肢別を24周して240点で行政書士試験に合格した筆者が肢別に書き込んだ補足情報を写真とともに紹介します。

※注意:字はめちゃくちゃ汚いです。

- 肢別回転でより効率よく学習をしたい人。

- 肢別過去問の周辺知識を知りたい人。

ちゅーりー

ちゅーりーこんにちは、シェフのちゅーりーです

ウォンバ

ウォンバシェフ・・・?

僕は合格革命の行政書士肢別過去問集(以下肢別)を回転させる勉強法で9ヶ月240点で行政書士試験に合格しました。もちろんただ回転させただけでなく設問の意味やキーとなる論点はしっかりと理解するように意識しました。

それに加え、肢別にないさまざまな知識をテキストやアプリ、模試などから抽出し、肢別に書き込んで同時に回転させることで学習効果は何倍にもなりました。

まさに肢別クッキング!しっかり味付けして回転させることで合格への道はグッと縮まるはず!この記事では僕が肢別に書き込んだ内容(味付け)を写真と共にそのままの形で紹介します。

憲法編

最初の一皿は憲法!とにかく条文、判例暗記のにくいやつです。

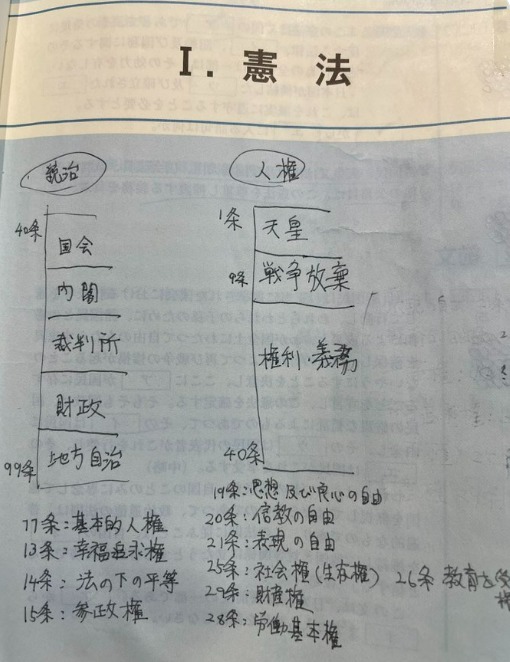

憲法の立て付け

1条~が天皇、9条が戦争放棄について。その後40条までは国民の権利・義務について定義されています。40条以降は統治。国会、内閣、裁判所、財政、地方自治、憲法改正について。

基本的に憲法は条文丸暗記が推奨されていますが、ただ単に頭から暗記しようとすると結構厳しいのでまず全体の立て付けを理解するようにしましょう。

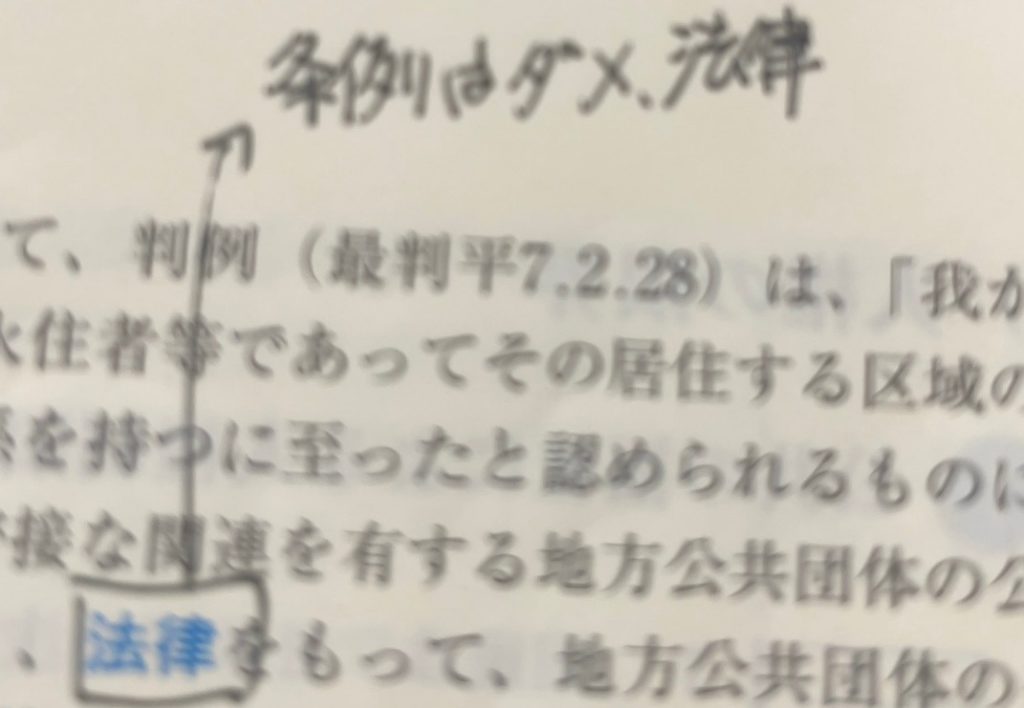

人権/ 外国人の参政権について

外国人の地方参政権について、永住者等に地方参政権を与える根拠は?「条例」ではだめで「法律」です。こういった内容はひっかけで出題されるのでしっかりと暗記しましょう。

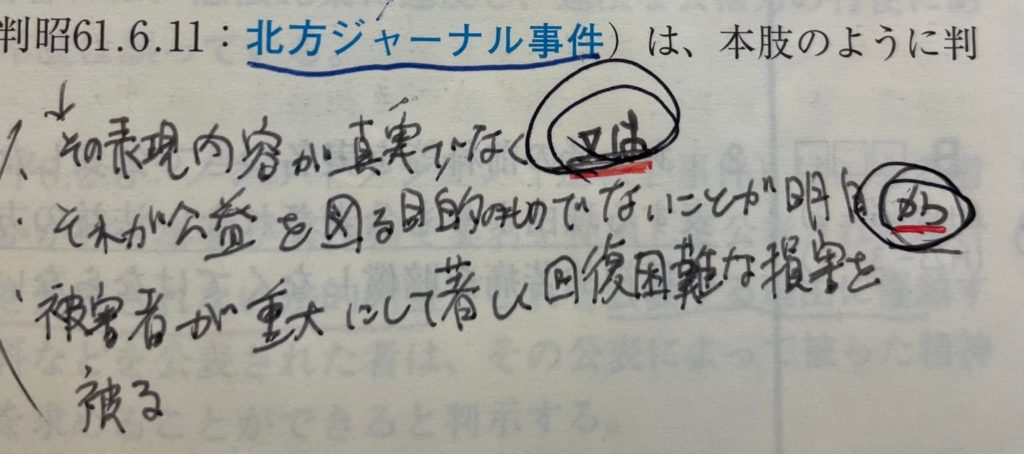

人権/ 事前抑制について

北方ジャーナル事件。検閲は絶対禁止だが、裁判所による事前抑制はその表現内容が真実ではなく、「又は」それが交易を図る目的でないことが明白「かつ」被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被る。場合に認められる。

又は、かつ、などひっかけで出題されそうなのでしっかりと確認しましょう。

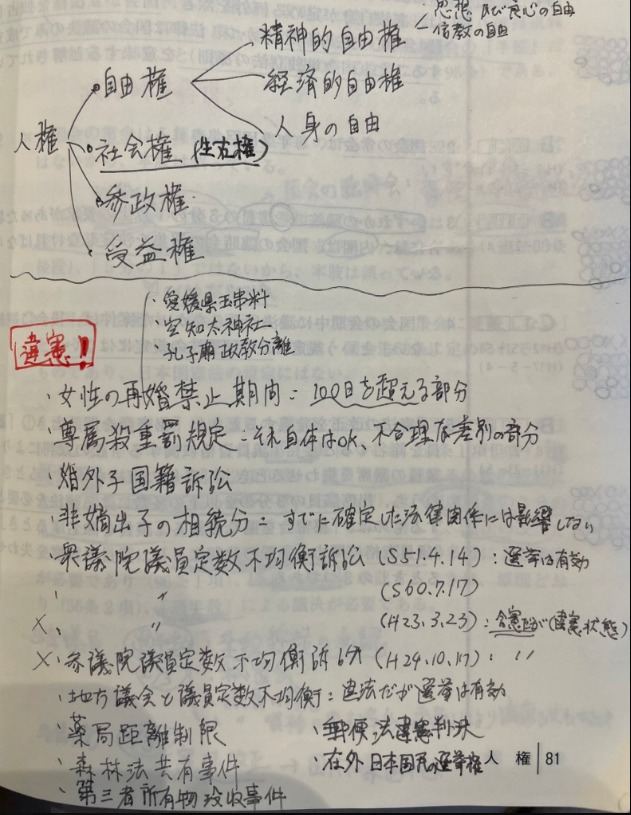

人権/ 違憲の判例

合憲よりも違憲の判例の方が出題されやすいです。2022年の判例では「在外日本人について、最高裁判所裁判官の国民審査が認められない現在の法律は憲法違反」が追加されています。

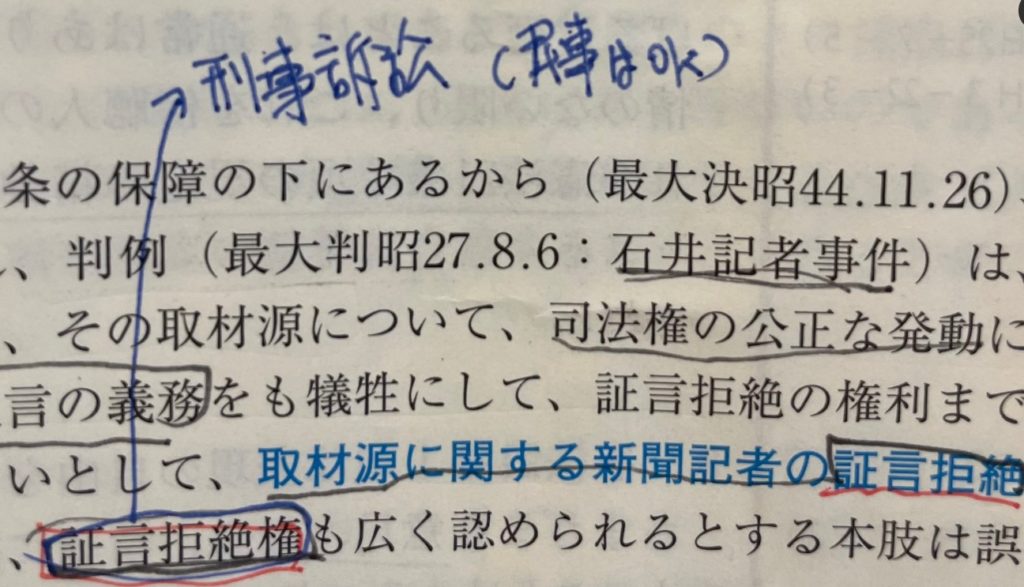

人権/ 証言拒絶権について

石井記者事件。刑事訴訟では証言の義務をも犠牲にして拒絶する権利まではない。民事訴訟では拒絶権が認められる余地あり。こういった反対解釈的な表現は択一で出題される気がします。結論が逆になるのでしっかりと問題を見るようにしましょう。

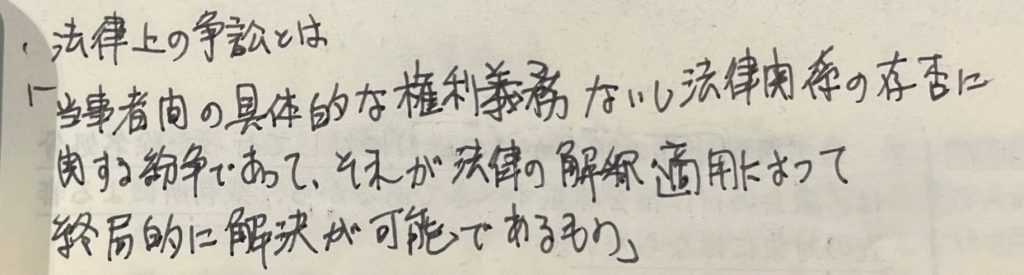

裁判所 / 法律上の争訟とは

法律上の争訟とは、当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって、それが法律の解釈適用によって終局的に解決が可能であるもの。

いわゆる板まんだら事件。神通力があるか否かなんて法律の適用で解決はできませんね。

その他

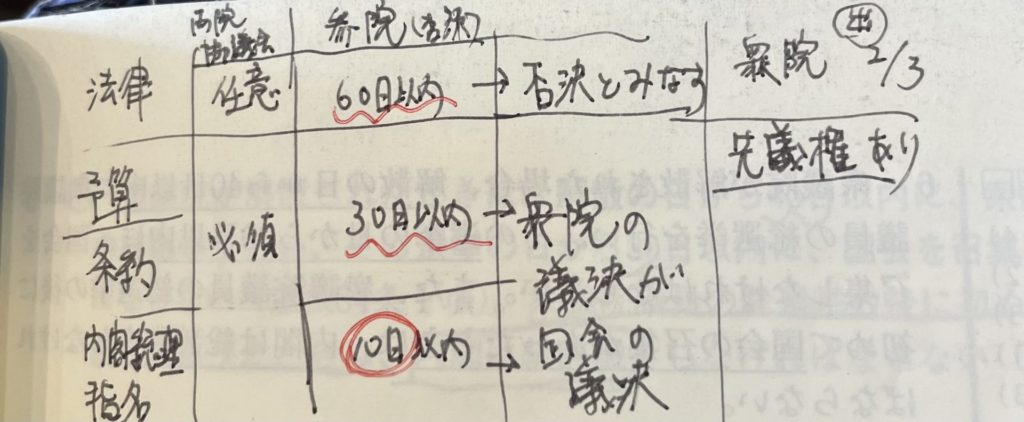

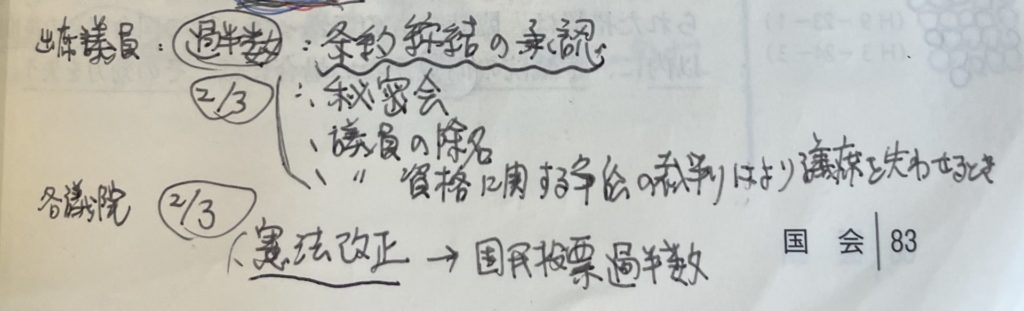

国会の承認や充足数、特別会や臨時会の開催条件などもしっかりと暗記をしておきましょう。

憲法は以上!

後はひたすら条文暗記と判例チェックですね。

判例は多肢問で出題されることが多く、判例集を一読して基本的なキーワードや論点を覚えておけば文脈の流れで判断し十分回答することが可能です。

ちゅーりー

ちゅーりー憲法、お待ちどうさまでした!

ウォンバ

ウォンバシェフ気取りなの?・・

行政法編

続いての1皿は行政法です。言わずと知れたメイン科目で点の配分もボリュームも一番です。

まさに行政法を征するものは行政書士試験を征する!です。

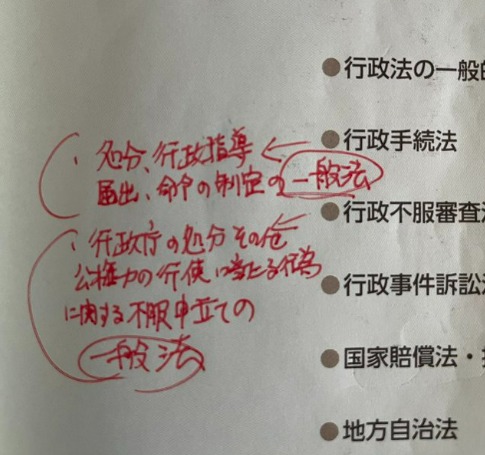

行政法総論/ 一般法

行政手続法、行政不服審査法は一般法です。特別法があればそちらが優先されます。

行政法総論/ 信義則の適用

行政行為にも信義則は適用されるが慎重な判断が必要。平等、公平を犠牲にしても正義に反する場合に限り…という例のやつです。

行政法総論/ 取締法規・強行法規

・公序良俗/強行法規に反した場合: その法律行為は無効

・取締規定に反した場合 : 当然には無効とならない

食肉販売の事例が有名です。

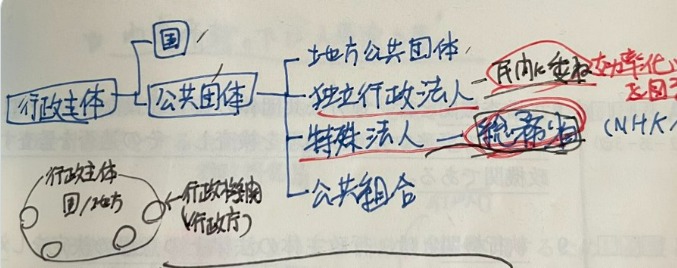

行政法総論/ 行政主体・行政庁

独立行政法人は効率化のため民間へ委託」、「特殊法人は総務省管轄」は押さえておきましょう。

また、行政庁は行政主体の意思を示す存在であり、基本は人間(総務大臣、県知事)です。

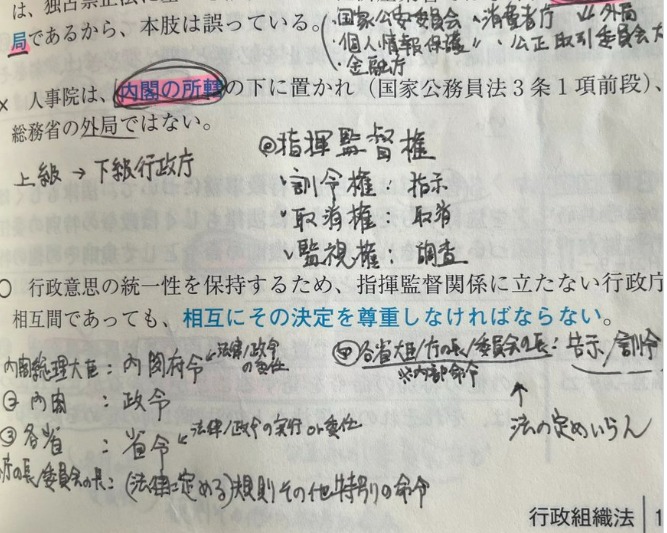

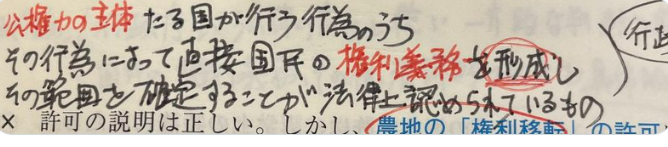

行政組織法/ 外局・指揮監督権・行政立法

・内閣府の代表的な外局 (国家公安委員会、消費者庁、個人情報保護委員会、公正取引委員会、金融庁)

・指揮監督権の種類

・各省庁が発する法令。

法令については法律の定めがいるのかいらないのかをポイントとして押さえておきましょう。

行政組織法/ 専決・代決

・専決、代決は内部的委任というスタイル

こちらはあくまで内部的に他の補助機関などにお願いしてるだけなので、行政庁に権限は帰属したままです。 専決、代決はちょっとお願い。で覚えました。

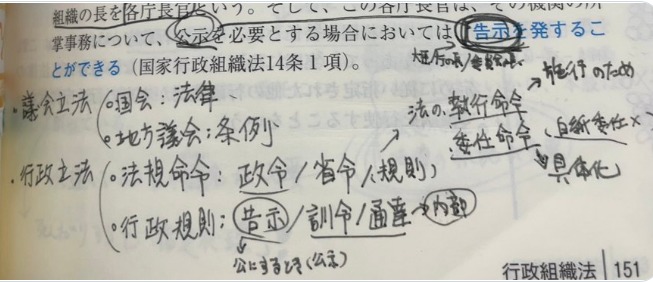

行政組織法/ 行政立法

・法規命令、行政規則 ・執行命令、委任命令

この辺りはツリーにして何度も紙に書いて暗記しました。

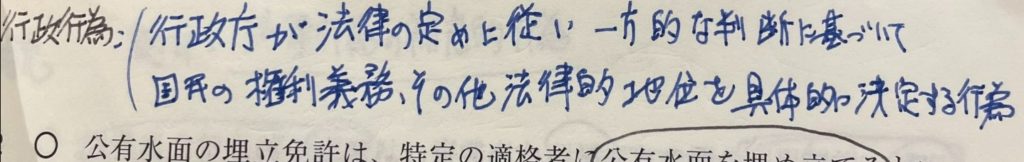

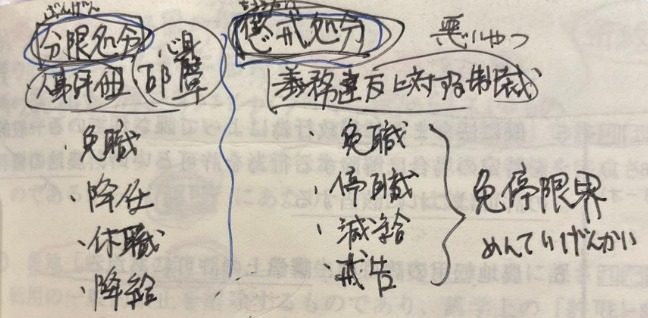

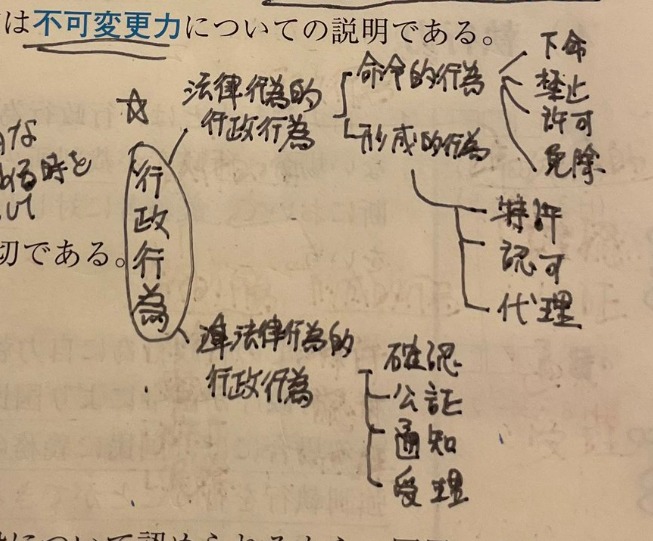

行政法総論/ 行政行為

これは暗記ですね!超重要です。

行政法総論/ 行政処分

これも超重要です。暗記しましょう!

行政組織法/ 各組織を定義した法律

内閣の組織ツリーをそれを定義した法律と組み合わせてツリーにしています。

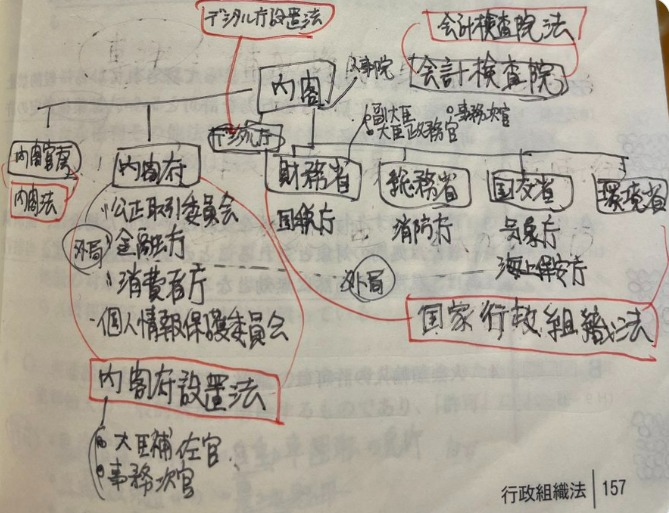

国家公務員法/ 国家公務員の処分

分限処分が心身故障の時、懲戒処分が悪いことをした時。

みんな大好き懲戒処分の「めんていげんかい」を覚えておけば十分かと。

行政法総論/ 行政行為

このツリーは何度も書いて覚えました。法律行為的行政行為と準法律行為的行政行為の違いも理解しておきましょう。 附款は法律行為的行政行為(行政庁の意思、こうしたいがある)にのみ付することができます。

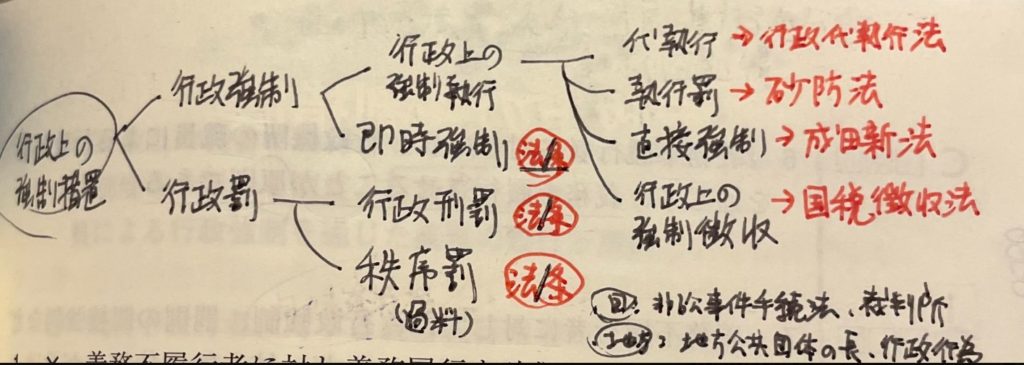

行政法総論/ 行政上の強制措置

法律名が書いてあるのが法律の根拠が必要。法/条と書いてあるのが条例が根拠でもOKなもの。法律、条例どっちやねん!という状態になるので整理してまとめておきましょう。

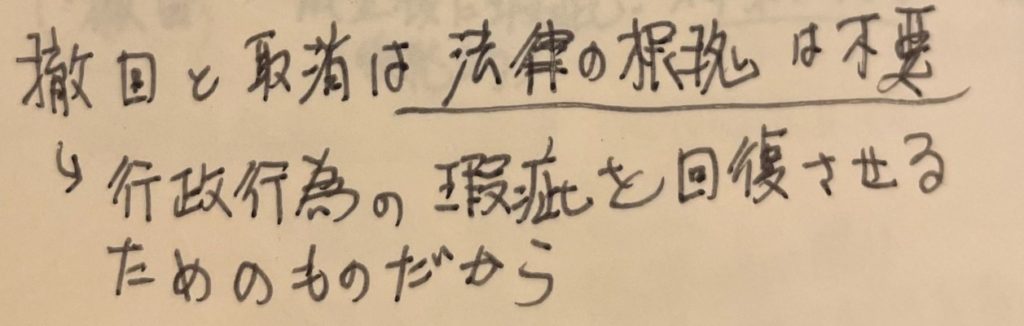

行政法総論/ 撤回と取消

撤回と取消は法律の根拠不要、行政行為の瑕疵(キズ)を回復させるものだから。

この文章自体は有名ですが、単に「法律の根拠いらない」で覚えてしまうと記憶に残りにくくなります。 なぜいらないのか?理解するように意識しましょう

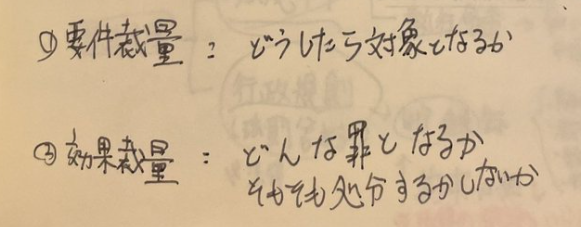

行政法総論/ 要件裁量・効果裁量

裁量権は簡単にいうと行政庁が決める権利があるということ。[要件裁量:どうしたら対象となるか?]と[効果裁量:どんな罪となるか?そもそも処分するかしないか]に分かれます。

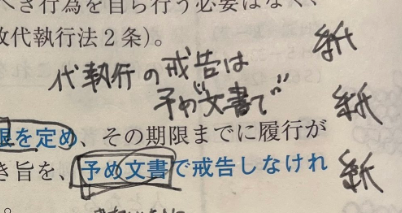

行政法総論 代執行

代執行の戒告は予め文章で!、ペーパーレスはダメ!紙、紙、紙!。口頭OKなのか、文章が必須なのか、しっかりと覚えておきましょう。

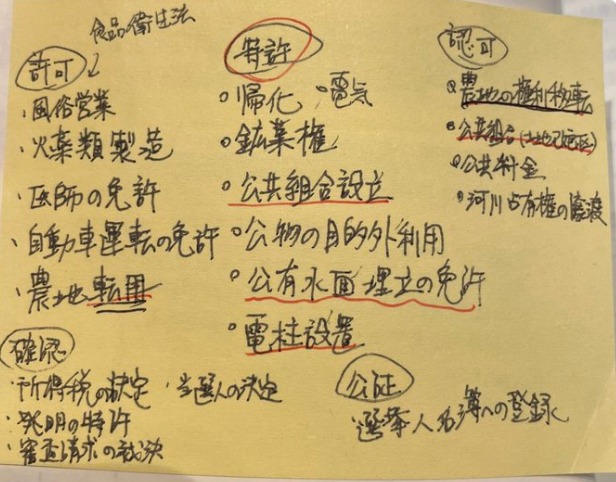

行政法総論/ 行政行為

・許可、特許、認可、確認、公証の各事例をメモに書いて貼り付けています。微妙な違いで本当に覚えにくいですね!許可は風俗営業、火薬製造、とかなのでちょっとエッチで危険!と覚えていました。

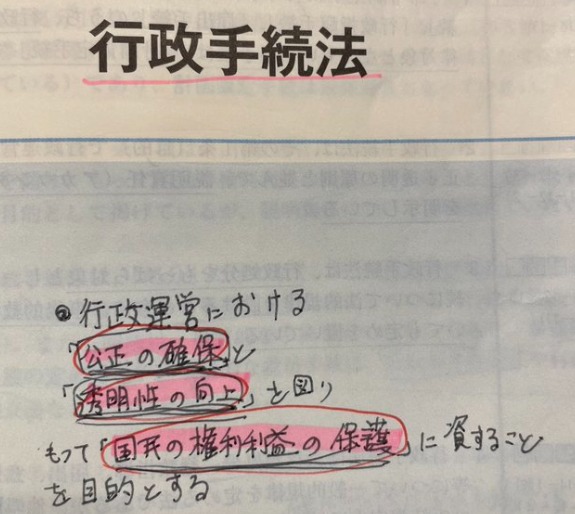

行政手続法

すごく基本的なことですが、各法律には1条に法律の目的が定義されていることが多いのでキーワードと共に押さえておきましょう。問題の本旨を理解するのにも役立ちます。

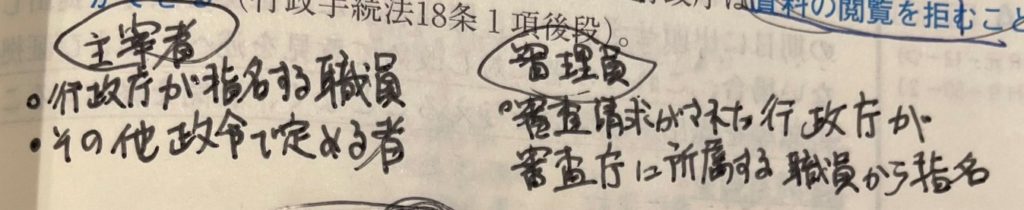

行政手続法/ 主宰者と審理員

主宰者(聴聞)、審理員(審査請求)の決定について。似たような名前で混乱しがちですが、決定方法はかなり異なります。このように比較できるようにまとめておくのも有効です。

行政手続法/ 適応除外

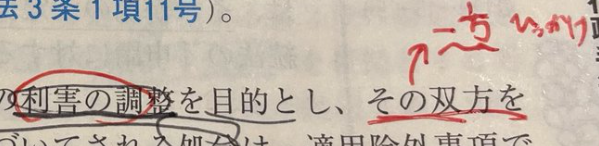

利害の調整を目的とし、その双方を…「一方」、「双方」、商法などでも引っ掛けでよく出題されます!意識してキーワードを拾いましょう。出題者の気持ちになるのも有効です。

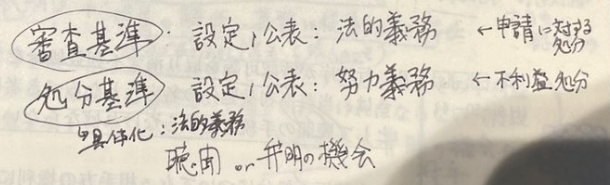

行政手続法/ 審査基準と処分基準

審査基準と処分基準の設定、公表の義務について。これも基本中の基本ではありますが、何となく覚えるのではなくちゃんとまとめておくことでうっかりを無くすことができます。ただし例外があるのにも気をつけて。

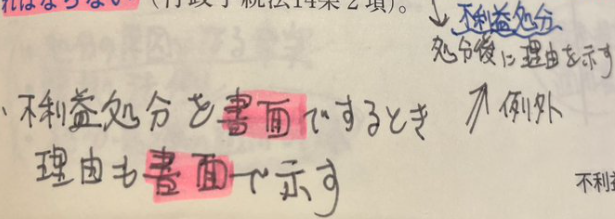

行政手続法/ 不利益処分

不利益処分を書面でする時、理由も書面で示す。不利益処分は必ず書面で理由を示す、ときたら間違いです。こういった内容は引っ掛けで出題されやすいのでパターンを整理しておきましょう。

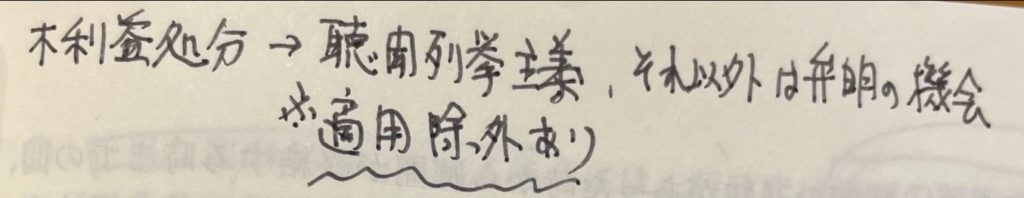

行政手続法/ 不利益処分

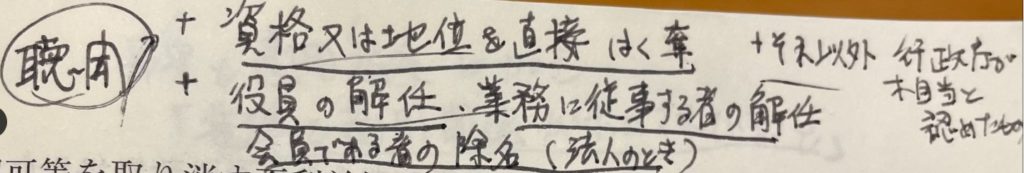

利益処分は聴聞列挙主義、それ以外は…。聴聞列挙主義、みたいなキーワードが急に出ると試験で混乱するので過去問や模試で見慣れぬキーワードが出たらチェックしておきましょう。聴聞については開催される代表的なパターンも覚えておきましょう。

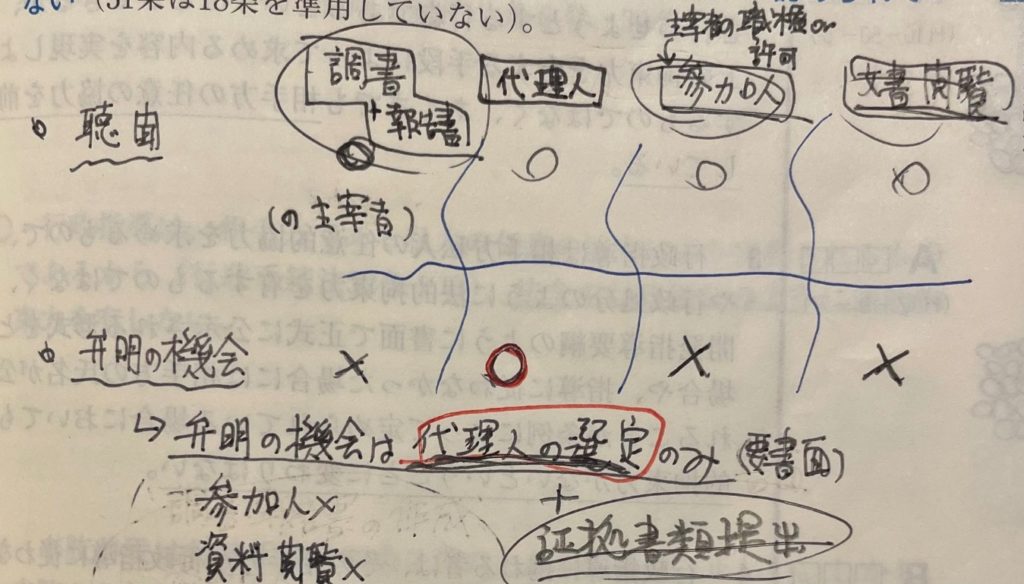

行政手続法/ 聴聞と弁明の機会

弁明の機会は代理人の選定のみ+証拠書類の提出。弁明の機会はほとんど何もできない…と覚えておきましょう。弁明の機会でも主宰者が…とか来たら引っ掛けです。

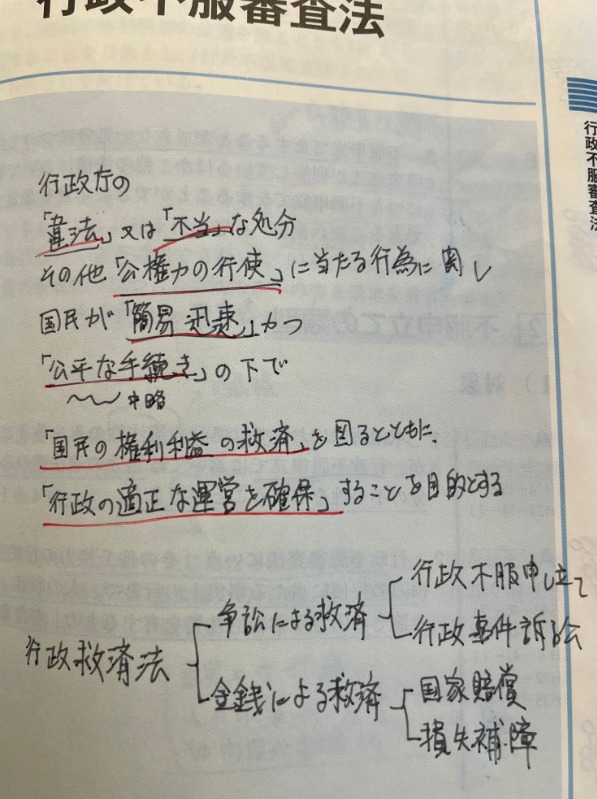

行政不服審査法

行政不服審査法とは…&行政救済法のツリー。各法律の第一条はその趣旨を表すものなので必ず頭に入れておきましょう!

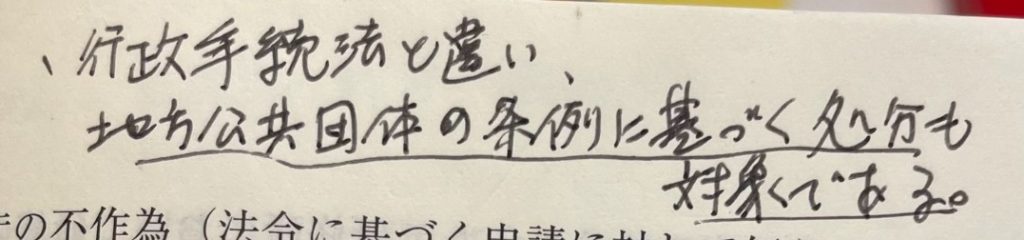

行政不服審査法/ 適用範囲

行政不服審査法は行政手続法と違い、地方公共団体の条例に基づく処分も対象である。行政三兄弟(行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法)は似たような内容が多々あり、その違いを問われる問題も多いです。 それぞれの違いも意識しながら学習しましょう

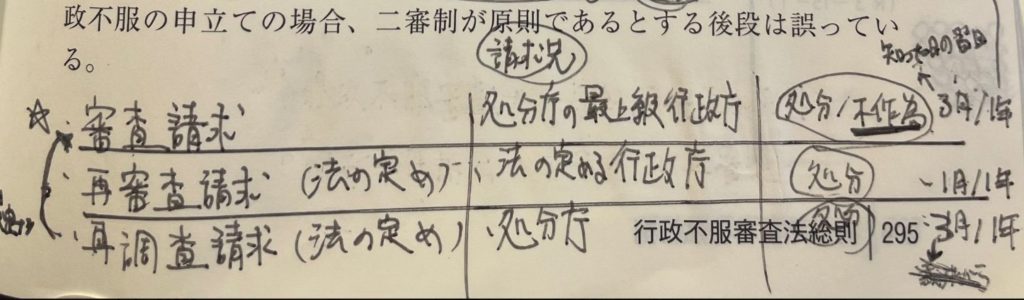

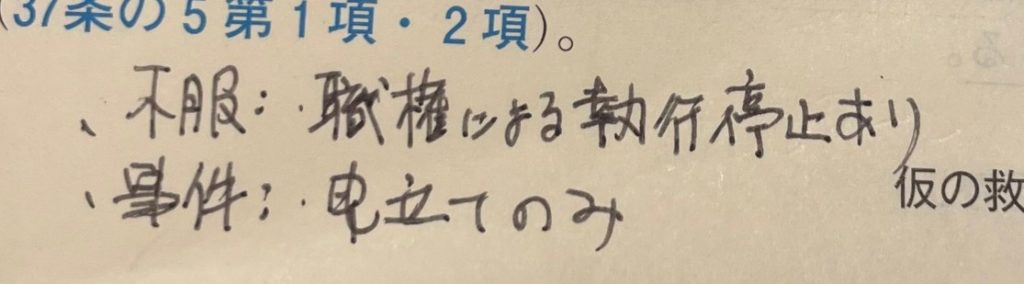

行政不服審査法/ 請求先

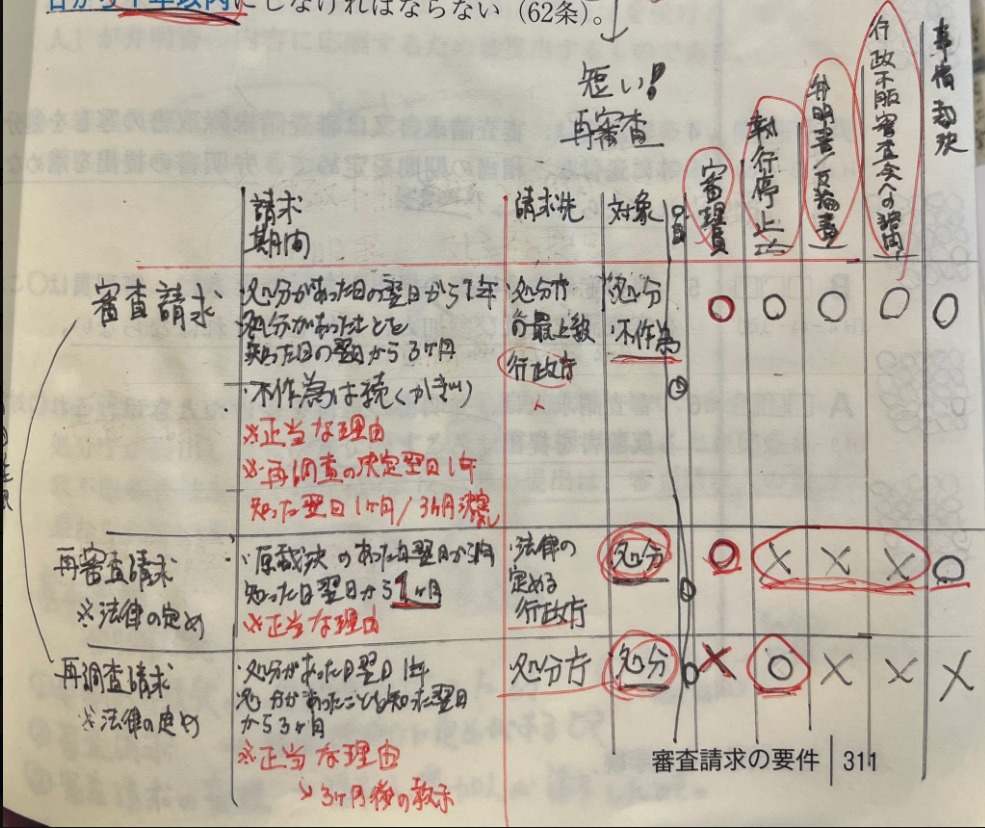

審査請求、再審査請求、再調査請求の請求先。それぞれ請求先が違います。ちなみに再審査請求と再調査請求は処分のみが対象です。不作為は対象になりません。 どっちだったかな?となりやすいので、比較整理して網羅的に覚えていきましょう。

行政不服審査法/ 各請求の違い

審査請求、再審査請求、再調査請求の違いについて。請求期間、請求先、対象、口頭弁論の可否、審理員有無、執行停止有無、弁明書/反論書の有無、行政不服審査会への諮問の有無、事情裁決の有無。

各請求の違いをしっかりと整理しておきましょう!不意に問われても自信をもって回答できます。

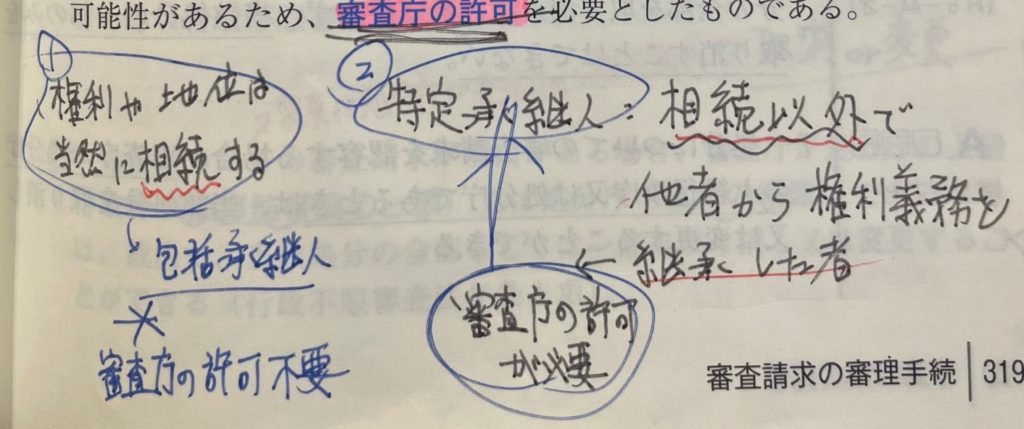

行政不服審査法/ 審査請求にかかわる権利の承継

包括承継人と特定承継人の意味、権利の承継の要件を覚えておきましょう。

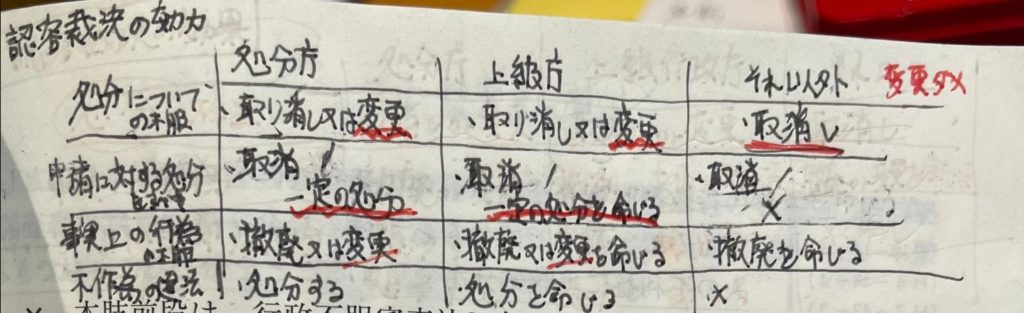

行政不服審査法/ 取消訴訟の認容裁決の効力

審査庁が容認裁決時にどんな行為ができるのか?基本中の基本ですがしっかり頭に入れておきましょう。請求先によってもできる行為が変わってきます。何度も書いて暗記です。

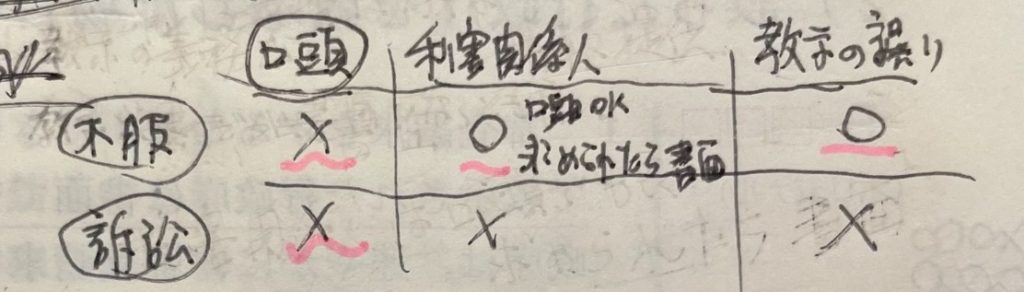

行政不服審査法/ 教示

行政不服審査法、行政事件訴訟法で同じ「教示」という言葉が出てきます。各法律によって口頭での処分の際の教示義務、利害関係人から請求があった際の教示義務、教示の誤りがあった際の記載有無など細かな違いがあるので行政書士試験センターは受験生を騙しにきます。引っかからないように表にするなどして整理・比較しましょう。

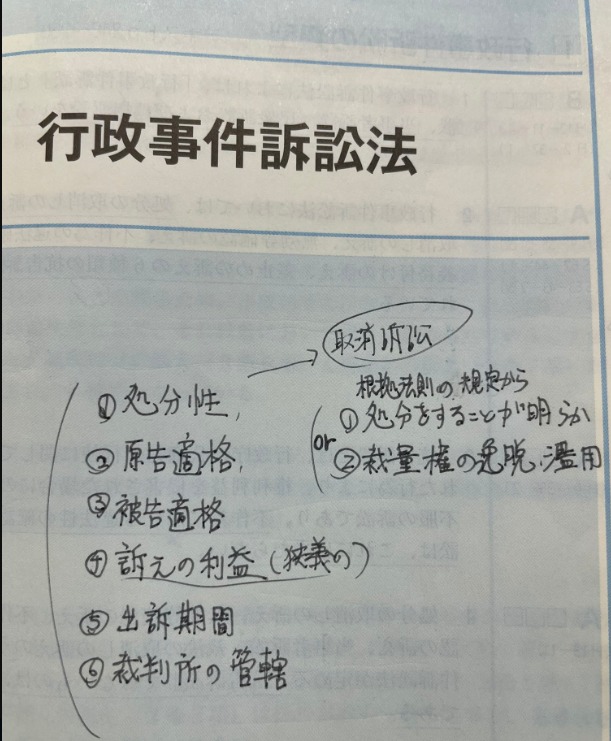

行政事件訴訟法

取消訴訟の訴訟要件と、取消訴訟の勝訴要件。

こちらも基本的な内容ですが押さえておきましょう。行政書士試験の学習全体として自分が今どの科目の何を学習しているのか?常に意識する事が重要です。

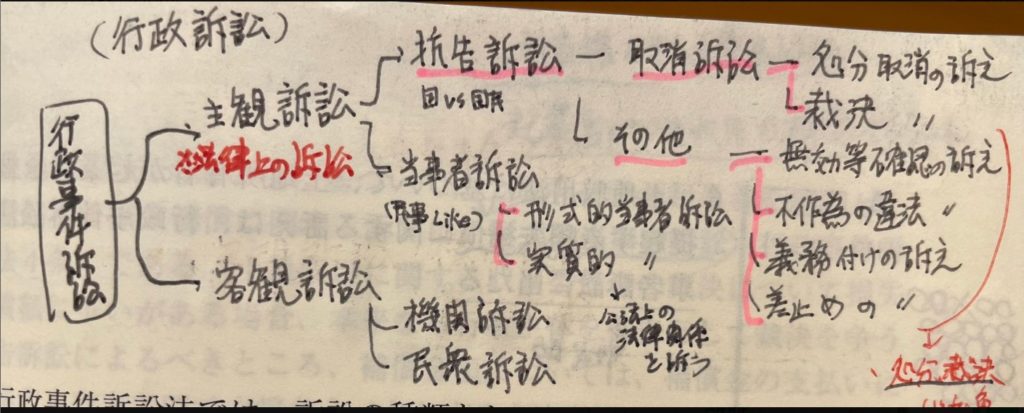

行政事件訴訟法/ 訴訟の種類

行政訴訟の種類はツリーにして覚えておきましょう。

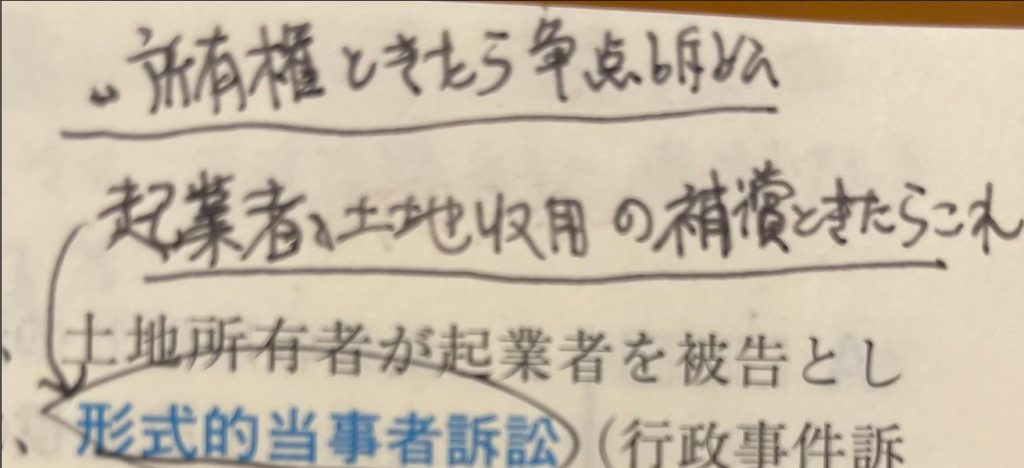

また形式的当事者訴訟との違いがわかりづらい争点訴訟ですが、土地の所有権ときたら争点訴訟、起業者や土地収用の補償ときたら形式的当事者訴訟と覚えましょう。そのぐらいでOKです。

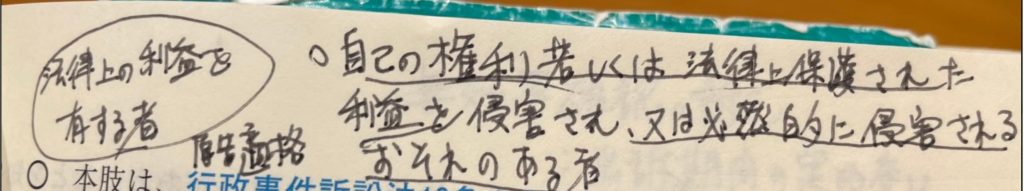

行政事件訴訟法/ 法律上の利益を有する者

処分・裁決の取消しの訴えの原告適格の条件である「法律上の利益を有する者」の定義。ちなみに不作為の違法を訴えられるのは法律上の利益を有する者ではなく「申請した者」だけです。これも覚えておきましょう。

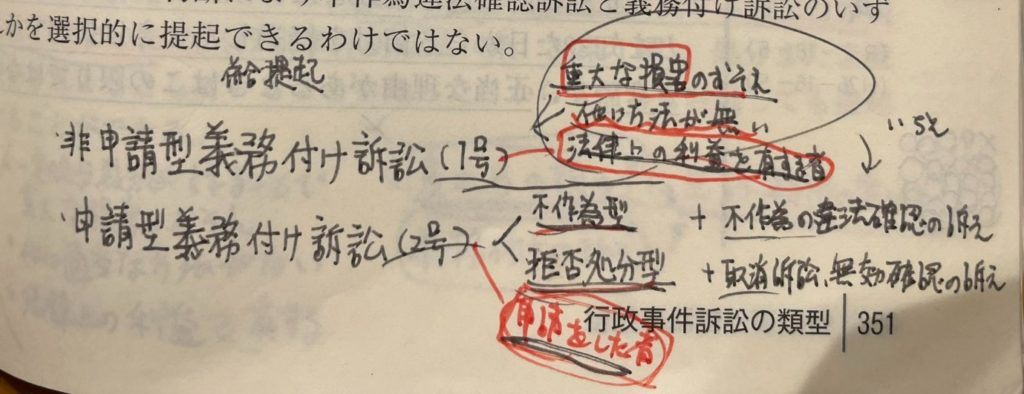

行政事件訴訟法/ 義務付け訴訟

非申請型義務付け訴訟(1号)、申請型義務付け訴訟(2号)の提起要件と原告適格。1号は重大な損害のおそれ&他に方法がない。2号は申請に対する不作為or拒否。また、それぞれ原告適格があるのは「法律上の利益を有する者」、「申請した者」と違いがあります。

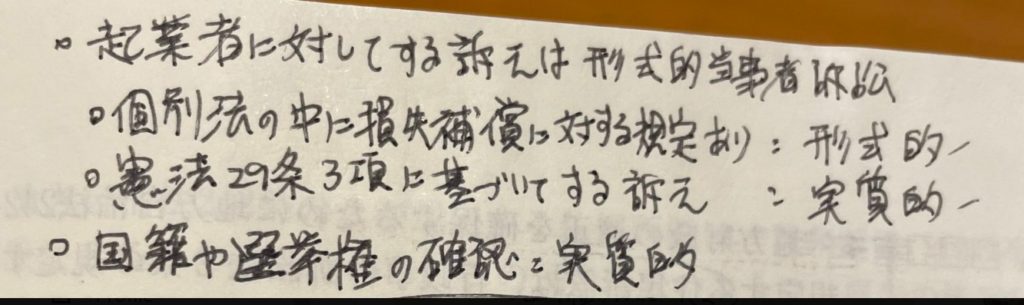

行政事件訴訟法/ 当事者訴訟

形式的当事者訴訟、実質的当事者訴訟について。個別法に規定あり=形式的当事者訴訟、憲法に基づく(国籍や選挙権など)=実質的当事者訴訟。行政事件訴訟法は細かな分類わけがなかなかわかりづらいので、まずは大きい括りで捉えて覚えてしまいましょう。

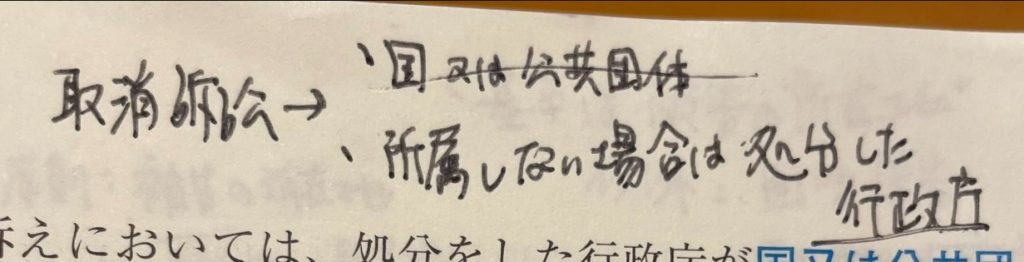

行政事件訴訟法/ 取消訴訟の被告適格

取消訴訟の被告適格。処分庁が属する国または地方公共団体。属さない場合は処分庁。処分庁は処分した行政庁(人)なので知事とか大臣とか人ですね。

千葉県知事なら千葉県、大臣なら国が被告となります。 属さないケースは独立した検査機関とからしいです。去年の本試験の記述でも「誰に対して訴えるか」という被告適格は問われました。

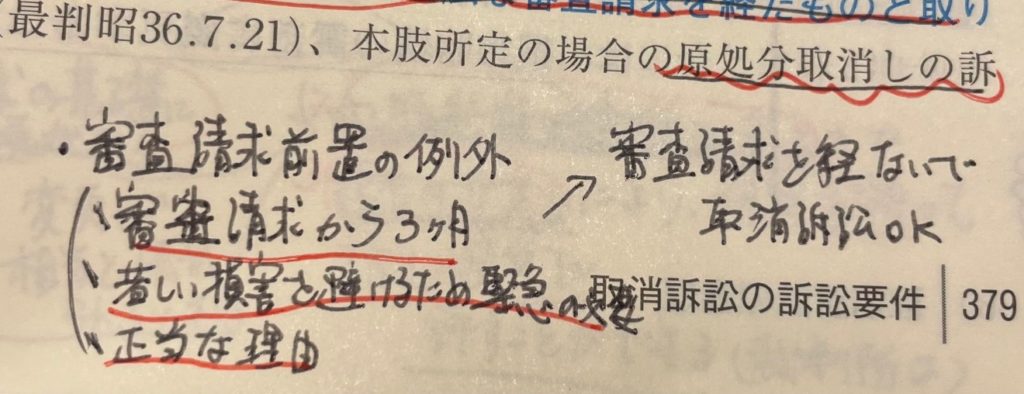

行政事件訴訟法/ 審査請求前置主義の例外

審査請求前置主義の例外として「審査請求から3ヶ月経過しても裁決なし」、「著しい被害を避けるため緊急の必要がある」、「正当な理由がある」が挙げられます。

イライラポイントは「重大な損害」ではなく「著しい損害」なんです。変わらないだろ!と思いますが、引っ掛けもあるのでキーワードをしっかり押さえましょう。

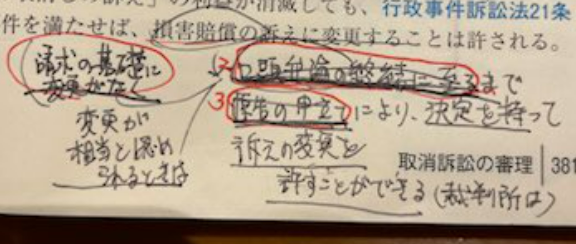

行政事件訴訟法/ 訴えの変更

「請求の基礎に変更がなく」、「口頭弁論の終結に至るまで」、「原告の申し立てにより」、「裁判所は決定をもって」訴えの変更を許すことができる。「決定」をもってとか、記述とかで細かいところを聞かれる気がしませんか?

肢の1つで出たらとりあえず「変更できる〇」でいい気もします。学習はメリハリです。

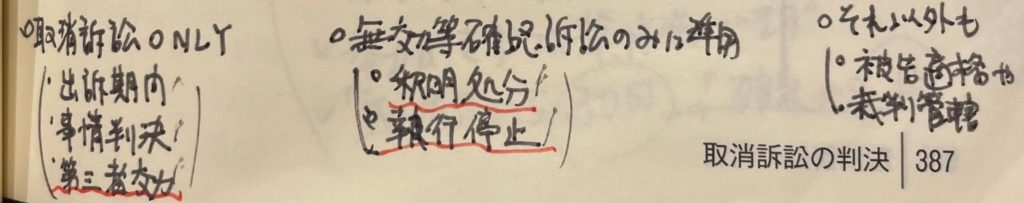

行政事件訴訟法/ 取消訴訟の準用

取消訴訟ONLYは「出訴期間」、「事情判決」、「第三者効」。

無効等確認訴訟のみに準用されるのが「釈明処分」と「執行停止」、それら含め全部に適用されるのが「被告適格」や「裁判管轄」です。

「原告適格」はそれぞれ定義があるので確認しましょう。混乱しがちですが、出訴期間って取消訴訟だけなんですね。過去問回転に合わせてまとめ表を作って整理すると有効です。

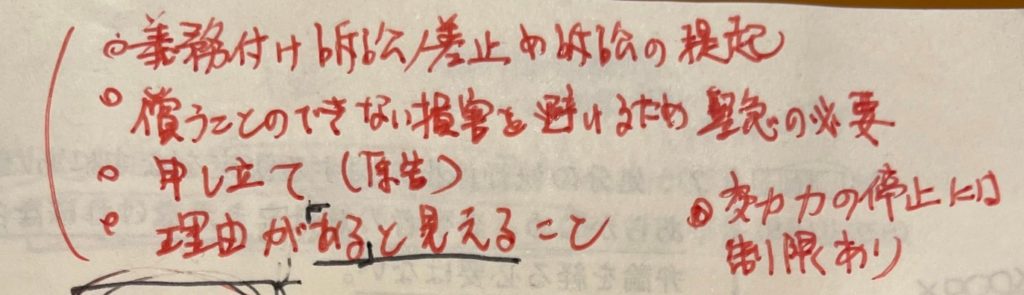

行政事件訴訟法/ 差し止め訴訟の提起要件

義務付け訴訟/差し止め訴訟の提起には以下が必要。

・償うことのできない損害を避けるため緊急の必要がある

・& 原告の申立て

・& 理由が「ある」と見えること。

ちなみに処分の効力の停止には制限があります(手続の停止、執行の停止の軽い方が先に選択される)

行政事件訴訟法/ 執行停止の違い

行政不服審査法は審査庁の職権による執行停止があるが、行政事件訴訟法は原告の申立てがあった時のみである。

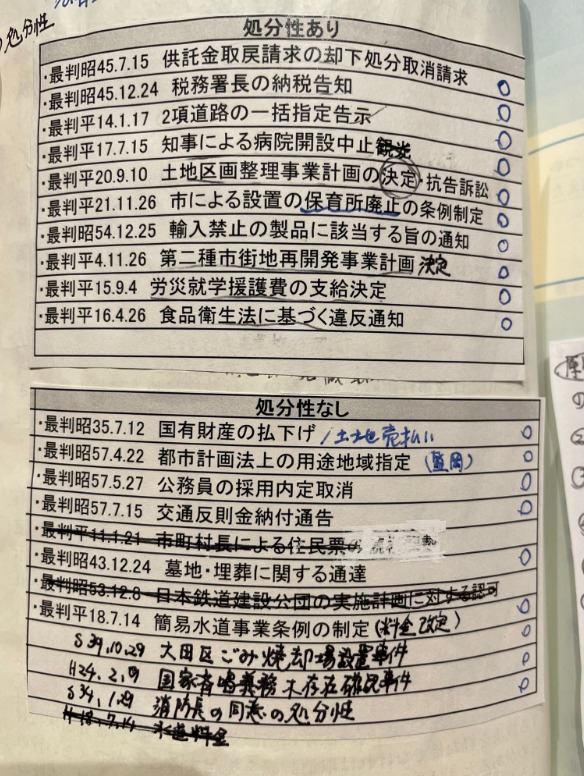

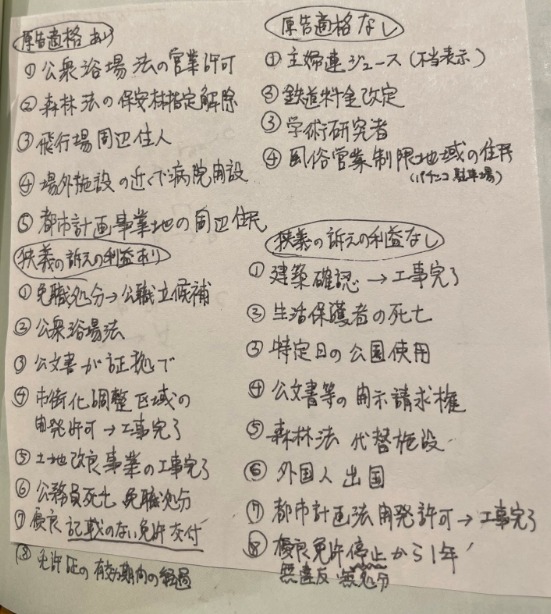

行政事件訴訟法/ それぞれの事例

処分性、原告適格、狭義の訴えの利益のそれぞれの事例について。似たような内容が多く混乱しますがとにかく情報をまとめて回転です。

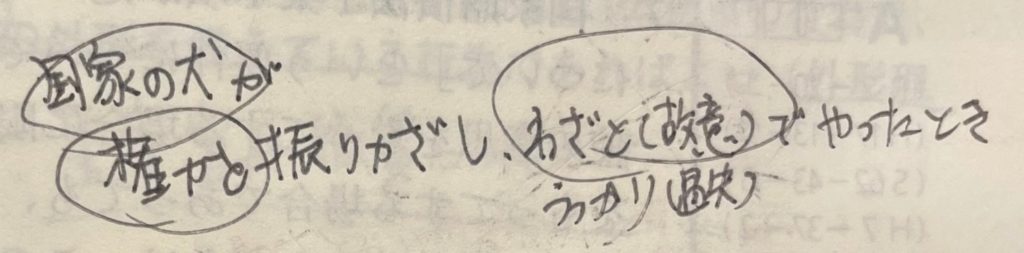

国家賠償法

国家の犬が、権力を振りかざし、わざと(故意)うっかり(過失)不法行為をやったとき、国家賠償請求の対象となる。

ちょっと過激ですがハードボイルドな感じで書込み。公務員(または準ずる者)が、公権力を行使して、故意または過失で、不法行為を行った時は国家賠償の対象となる。

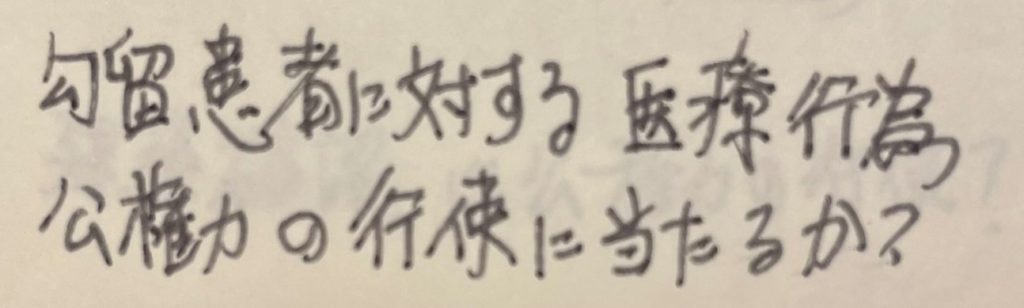

国家賠償法/ 公権力の行使

通常の国立病院の医療行為は公権力の行使に当たらない。では、勾留患者に対する医療行為は公権力の行使に当たるか?

肢別には載ってなかった問題ですが、これは公権力の行使にあたります。

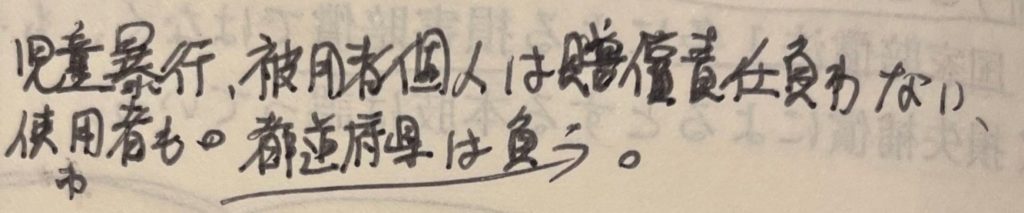

国家賠償法/ 賠償責任

児童養護施設での暴行事件の判例。国または地方公共団体が賠償責任を負う場合は被用者(暴行した者)、使用者(養護施設)は賠償責任を負わない。

結論だけ書いてますが判例をチェックしておいてくださいね。

それ以外に、「水俣病は保護の対象となるが、当然には賠償の対象とならない」、「焚き火で埋まってた旧日本軍の爆弾が爆発して怪我したら、賠償の対象となる」 などが肢別に載ってなかった内容でした。

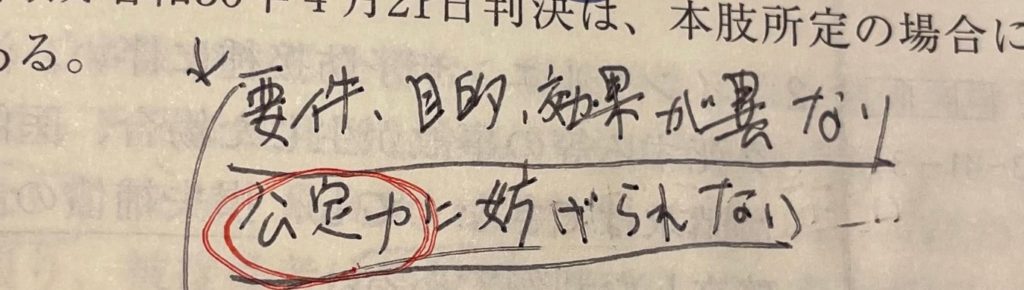

国家賠償法/ 取消訴訟の必要性

国家賠償が認められる場合、行政行為に対する取消訴訟を先に提起する必要はない。

取消訴訟と国家賠償は要件、目的、効果が異なり、行政行為の公定力に妨げられないから。要件、目的、効果。キーワードが並んでますね。キーワードは暗記にも得点力にも紐づくので大事です。

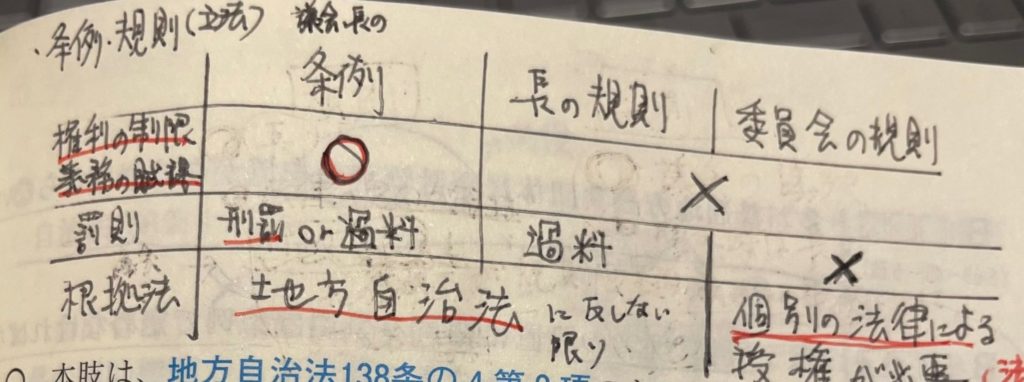

地方自治法/ 行政立法

条例と規則、権利の制限・義務の賦課ができるか?罰則は設けられるか?、根拠となる法律は?

過料は執行罰でも出てきますね。条例や規則2種類の違いはチェックしておきましょう。特に規則は混同しやすいので試験センターが罠を仕掛けてきます。

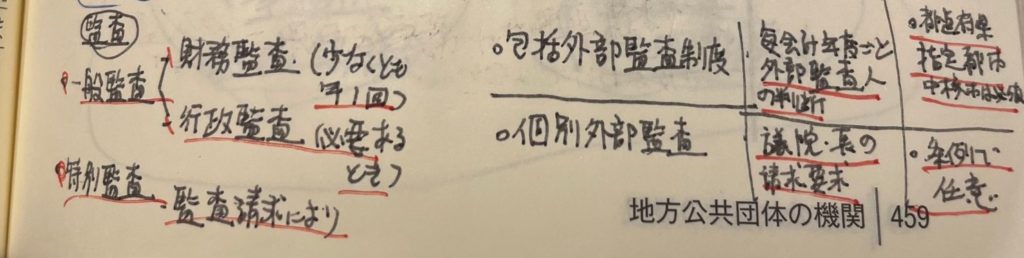

地方自治法/ 監査

監査には一般監査と特別監査があり、実施するタイミングが決まっている。

外部監査は包括外部監査は都道府県、指定都市、中核市は必須であり、個別外部監査は条例で任意に行うことができる。都道府県、指定都市、中核市以外はどちらも条例で任意に行うことができる。

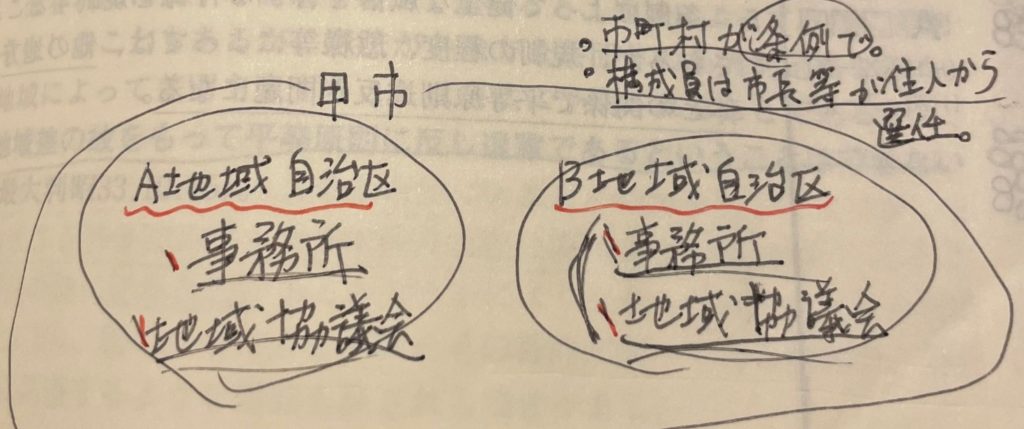

地方自治法/ 地域自治区

地域自治区は市町村をより細分化して管理するため条例で定める。構成員は市長等が住民から選任する。

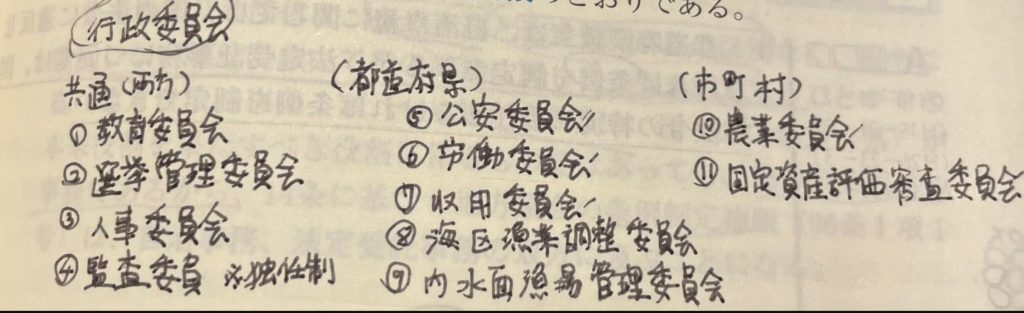

地方自治法/ 委員会

都道府県と市町村で共通なのは教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員会。

ひたすら「教育、選挙、人事、監査」と唱えて暗記しましょう。 あとは市町村は農業したり畑が多いから農業委員会と固定資産評価が必要。 それ以外は都道府県!

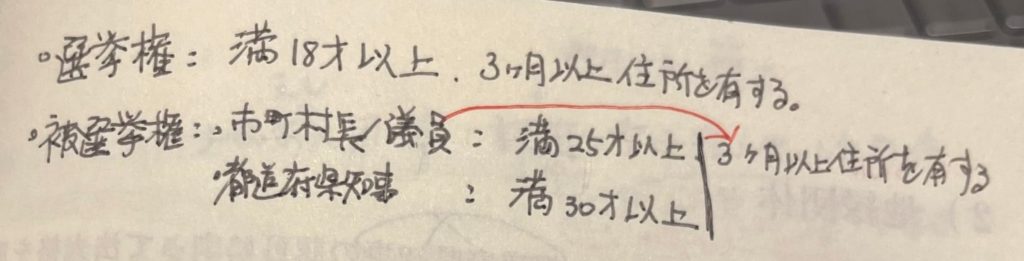

地方自治法/ 被選挙権

選挙権は満18歳以上で3ヶ月以上住所を有するもの(住んでる)。 被選挙権は市町村長と議員は満25歳以上。都道府県知事は満30歳以上。 議員は選挙権と同じ住所要件あり。

意外とうっかりしがちな選挙権と被選挙権です。長は住んでなくても良いのね、意外ですね。

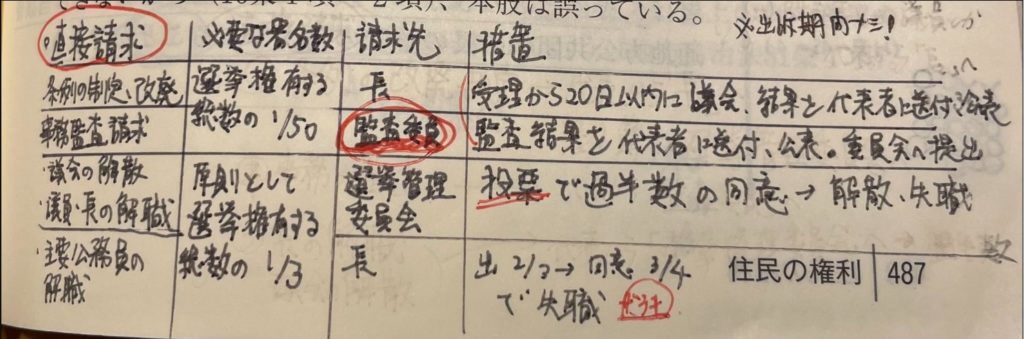

地方自治法/ 直接請求

請求内容、必要な署名数、請求先、措置。出訴期間はナシ!!

請求先と必要な署名数は覚えておきましょう。特筆すべきは出訴期間はないということ!一年以内の期限がある住民監査請求とは違います!

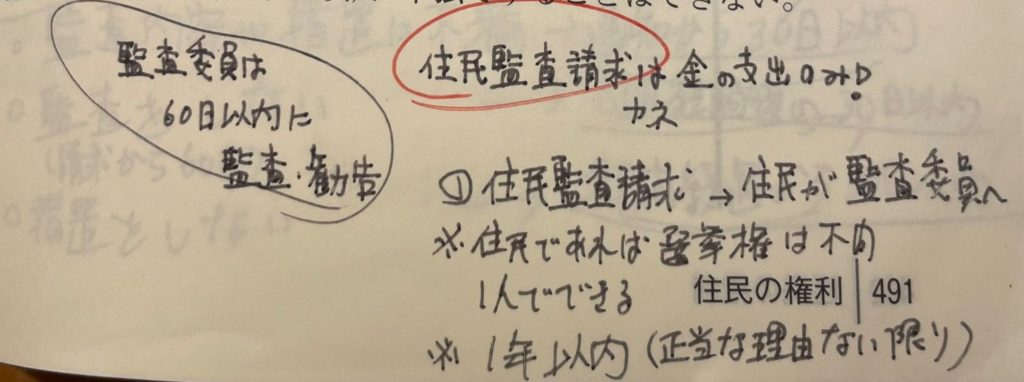

地方自治法/ 住民監査請求

住民監査請求は金の支出についてのみ!住民が監査委員へ行い、住民であれば選挙権は不問。1人でできる。当該行為から1年以内出訴期限がある(正当な理由ない限り)。

ちゅーりー

ちゅーりー行政法、お待ちどうさまです!

ウォンバ

ウォンバえ?、は、はい・・・

民法編

続いては民法。行政法に次ぐ配点とボリュームのメイン科目の一つ。暗記も必要ですが、何よりも理解が重要な科目となっております。

民法総則/ 胎児の権利能力

胎児は 贈与、贈与、損害賠償請求の主体となる。 生まれた後に遡及的に権利を取得するだけ。胎児には代理人は存在し得ない、なぜなら生まれてきた事を停止条件として権利を遡及的に取得するから。

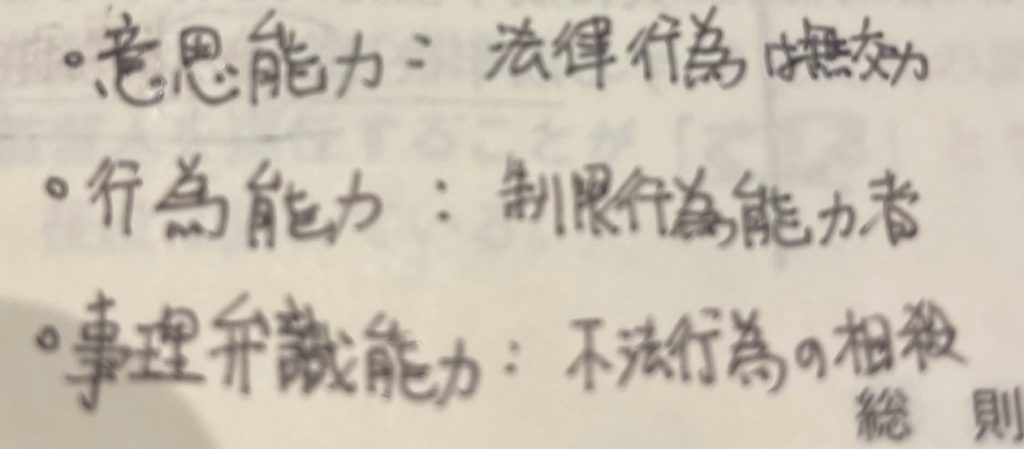

民法総則/ XX能力

意思能力が無ければ法律行為は無効となり、行為能力がなければ各制限行為能力者の取り決めとなり、事理弁識能力が無ければ不法行為時の相殺に関係する。 似たような言葉に混乱するので、自分なりに整理して覚えるのが有効でした。

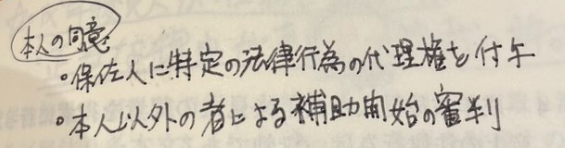

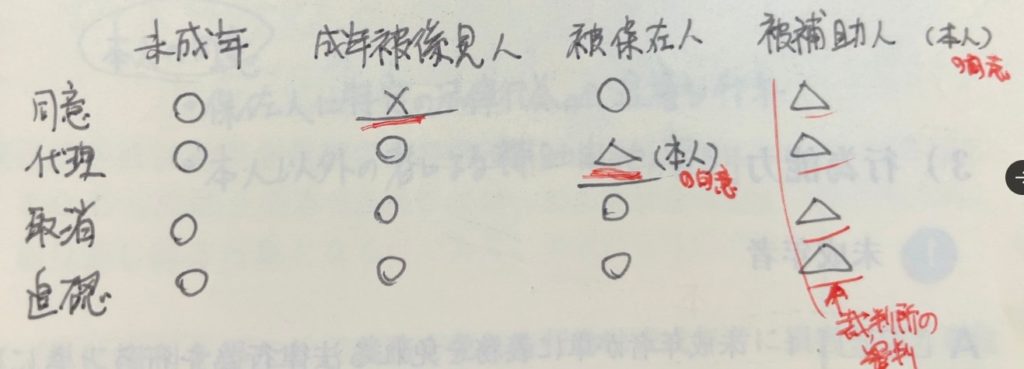

民法総則/ 本人の同意

制限行為能力者の本人の同意がいるパターンを暗記のため抜き出してまとめているようです。未成年者、成年被後見人etcごとに同意権はあるか?取消権はあるか?など一覧表にまとめてましたが、 テスト対策としては例外を見つけるのが手っ取り早いです。

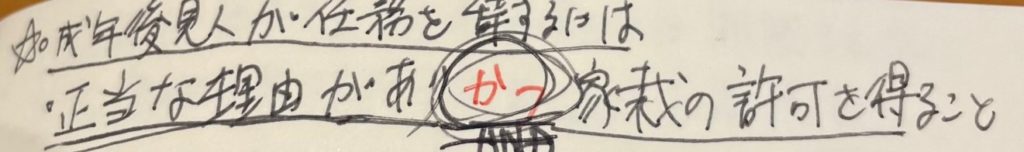

民法総則/ 成年後見人が任務を辞する時

成年後見人が任務を辞するには、正当な理由があり かつ(AND) 家裁の許可を得た時。

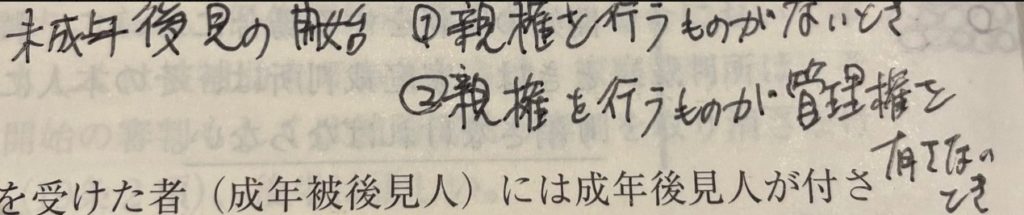

民法総則/ 未成年後見の開始

未成年後見の開始: 親権を行う者がいない時、または、親権を行う者が管理権を有さない時。管理権を有さない時とは親権者が家裁から管理権喪失の審判を受けた時だそうです。

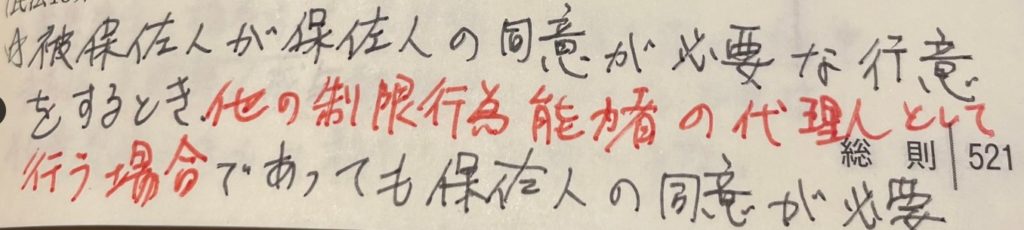

民法総則/ 制限行為能力者

制限行為能力者についてまとめた表と、被保佐人が他の制限能力者の代理として行為を行う場合について。

制限行為能力者の行った代理行為は制限行為能力者を理由に取り消せないが、他の制限行為能力者(未成年の子など)の代理行為だった場合は保護されると。さすがにかわいそうですものね。

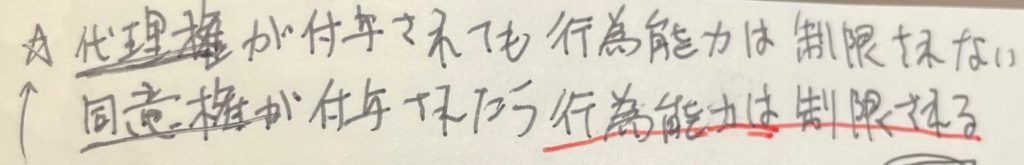

民法総則/ 行為能力

代理権が付与されても行為能力は制限されないが、同意権が付与されたら行為能力は制限される。同意権のある行為を制限行為能力者がする場合、後見人等の同意が必要になるからですね。

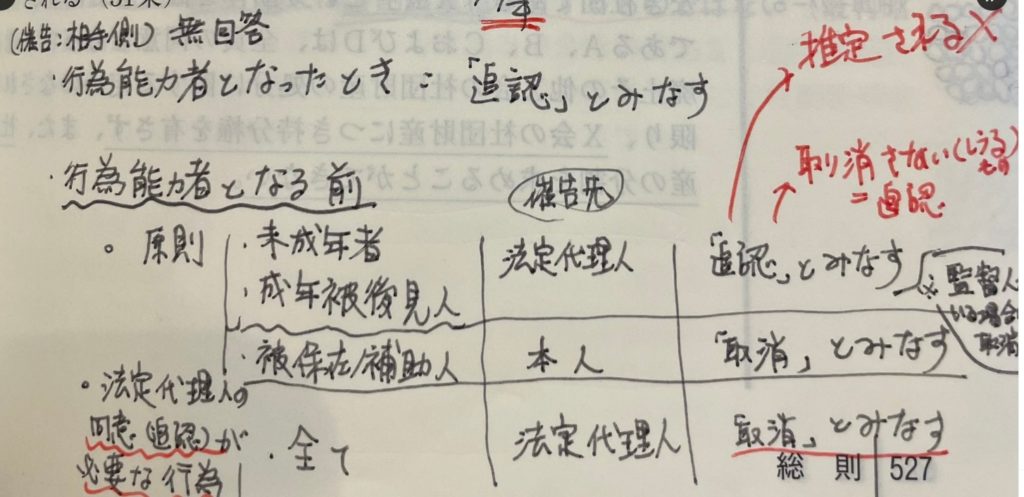

民法総則/ 催告の取り扱い

制限行為能力者への催告の取り扱いについて、表形式にしてまとめているようです。まず、「推定される」ときたらひっかけですのでご注意を。 大きく行為能力者(保佐人等)への催告と制限行為能力者への催告のパターンに分かれます。頭の中でパターンを整理して、例外を覚えましょう。

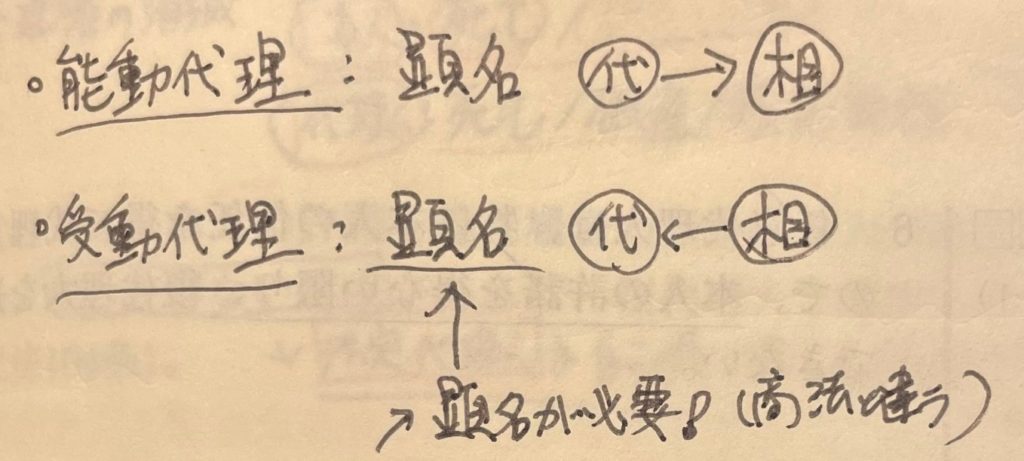

民法総則/ 顕名について

能動代理と受動代理の顕名(けんめい)の方向について。能動は代理人が本人のために法律行為するよ!と顕名。受動は相手方が代理人に本人のために法律行為するよ!と顕名すること。 のちに出てくる商法との差をまとめてみるのも良いかも!

民法総則/ 錯誤

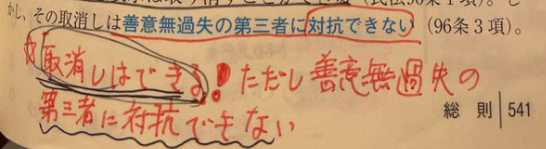

錯誤による取消、詐欺による取消の第三者対抗要件について。取消自体はできる!ただし善意無過失の第三者には対抗できない。選択肢で「取消できない」ときたら間違いです。

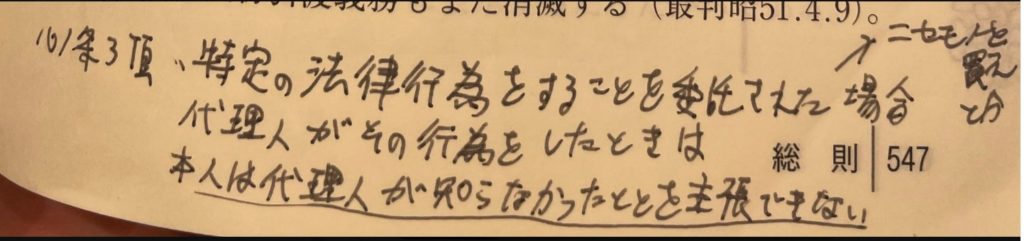

民法総則/ 代理

特定の法律行為をすることを委託された場合、代理人がその行為をした時は…。錯誤等は通常代理人を基準としますが、例えば本人が「ニセモノを買え!」と指示した場合などは代理人がニセモノと知らなかった、などと主張することはできません。

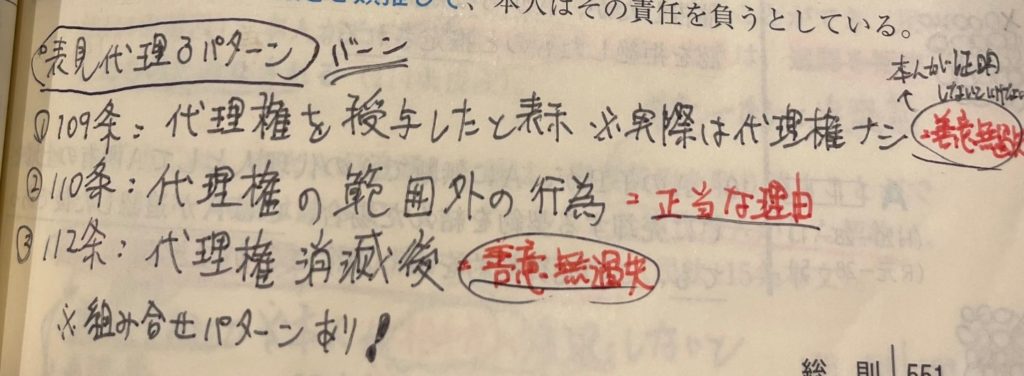

民法総則/ 無権代理

表現代理の3パターン+第三者保護要件。こちらもまとめて押さえておきましょう。

民法総則/ 無権代理

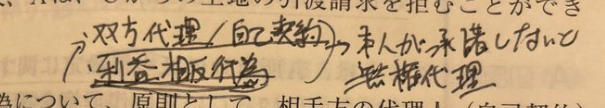

双方代理/自己契約/利益相反行為は本人が承諾しないと無権代理!

双方代理は代理人が双方の代理人になってしまうこと。自己契約は代理人が自ら買主になってしまうこと。利益相反行為は代理人が自己や第三者の利益のために本人の意に反した行為を行うこと。

民法総則/ 代理行為の追認先

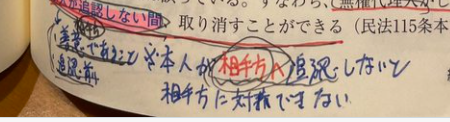

民法113条、少しマニアックな内容です。追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない…。本人が無権代理人に追認しても、相手方がそのことを知らない(善意)ならば相手方は取消可能です。

(例えば未成年の子が勝手にものを売って、その子に対して本人が追認)

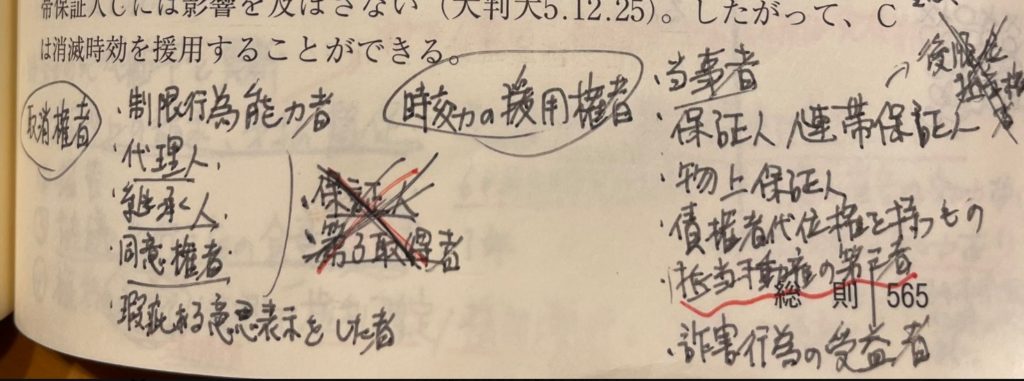

民法総則/ 取消権者と時効の援用権者

取消権者、時効の援用権者をまとめています。とにかく押さえるべきは、保証人には取消権はない!ということです。絶対に覚えておきましょう。約束です。

民法総則/ 時効の更新

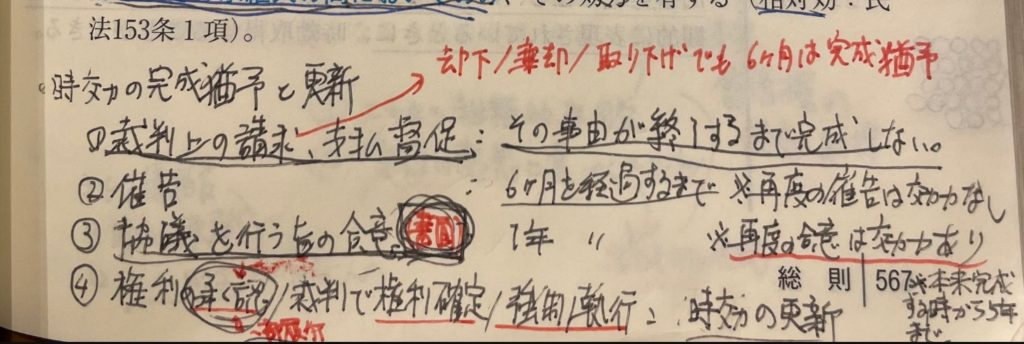

時効の完成猶予と更新。裁判上の請求、催告、協議を行う旨の合意、権利の承認…。何をすればどうなる?再度の催告は無効?いつまで猶予できる?、混乱しやすいので一覧化してまとめておきましょう

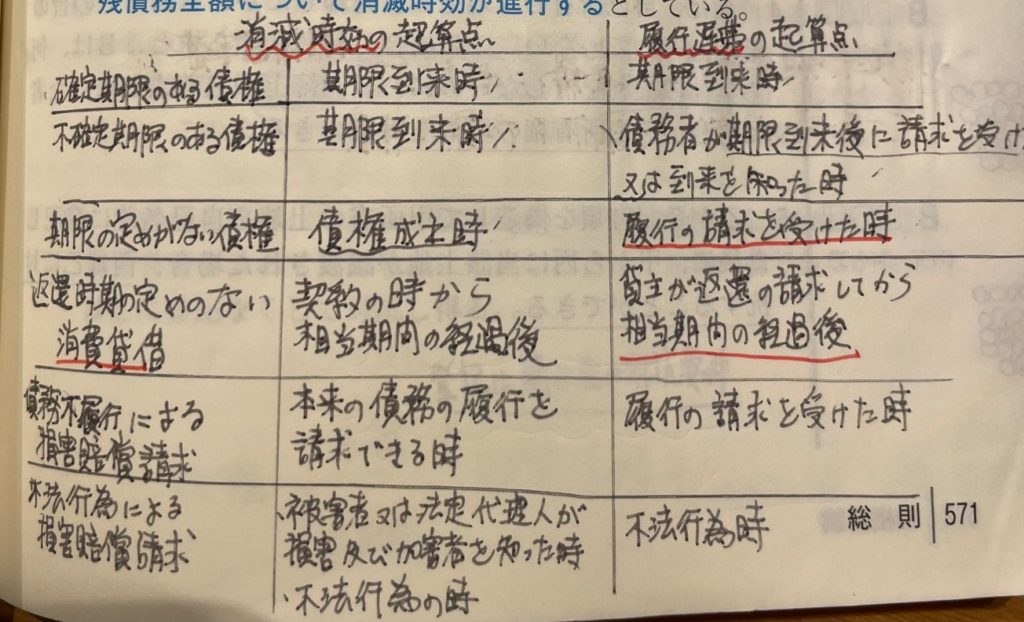

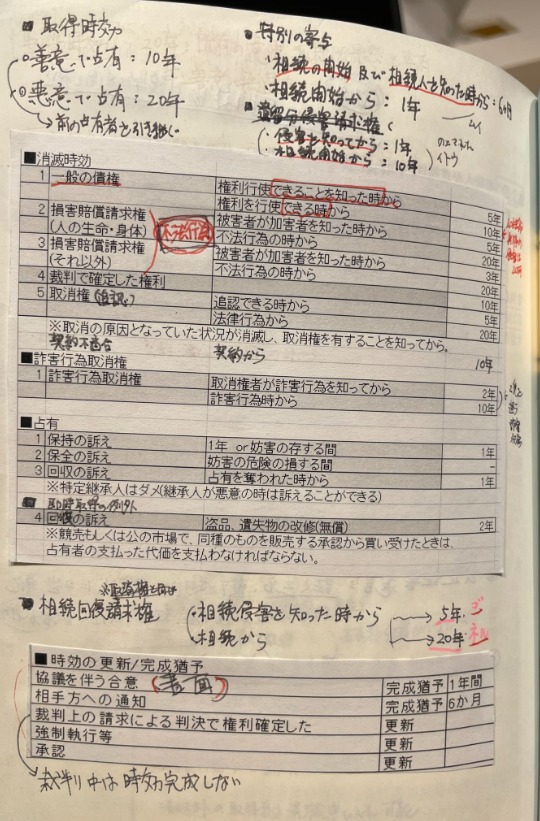

民法総則/ 消滅時効と履行遅滞の起算点

なかなか覚えづらいですが、何度も書いて頭に叩き込みましょう。出題頻度も高いです。

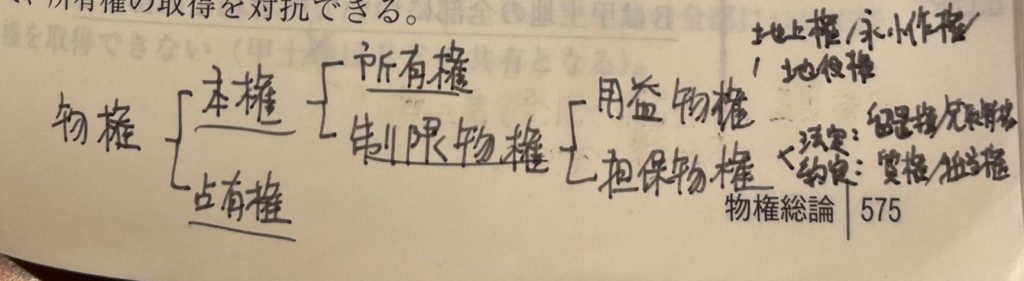

民法物権

物件の種類についてツリーでまとめています。占有権の訴えで「本権」という言葉が出て来て、ナニソレ?となり調べて整理しました。過去問や模試のキーワードを分からないままにせず、周辺知識も含めて整理することが肝要です。

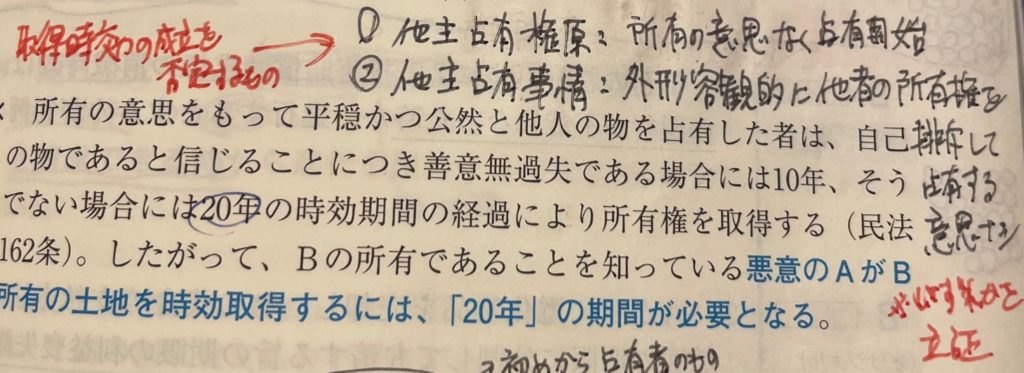

民法物権/ 取得時効

取得時効の成立を否定するもの…他主占有権原&他主占有事情。所有の意思なく占有、外形客観的に他者の所有権を排除する意思が見えない、いずれかを立証することで取得時効の成立の反証となります。

事項には取得時効と消滅時効がありますね。混同しないように気をつけましょう。

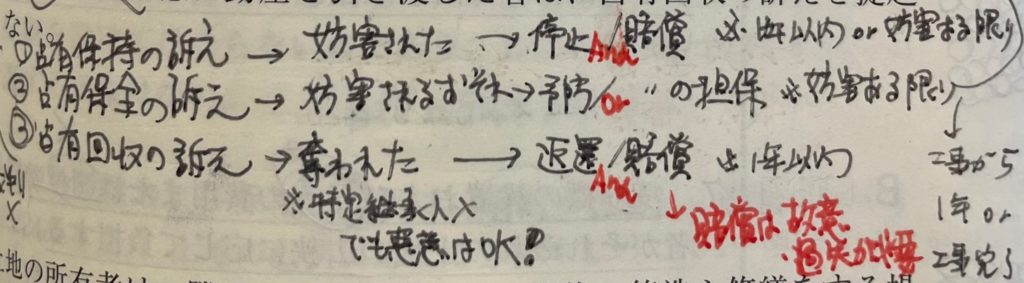

民法物権/ 占有XXの訴え

占有保持、占有保全、占有回収の訴えで請求できる内容。占有保全の訴えだけ「または」なんですね(他は及び)これは補足情報と共にチェックですね。

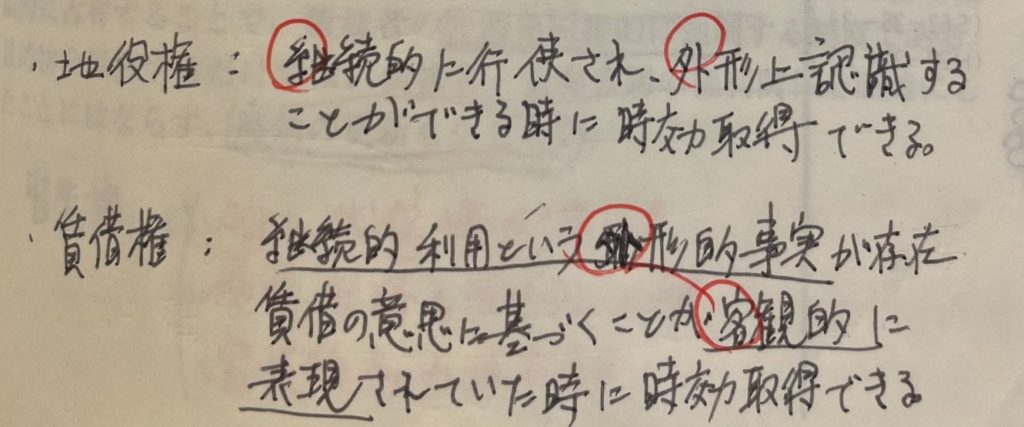

民法物権/ 地役権と賃借権の時効取得

似たような文章で混乱するので同時にまとめてみました。継続的、外形的、客観的、記述等でも問われる可能性があるので正確に覚えておきましょう。

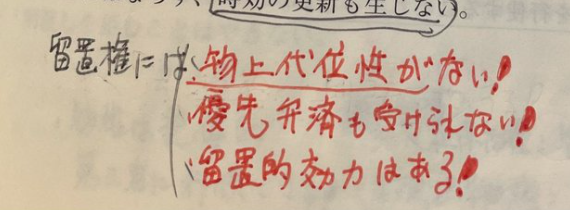

民法物権/ 留置権の効力

留置権はあくまで弁済を受けるまで関係する物を留置(留め置く)することができる権利に過ぎません。優先弁済も受けられません。交換価値も受けられません。

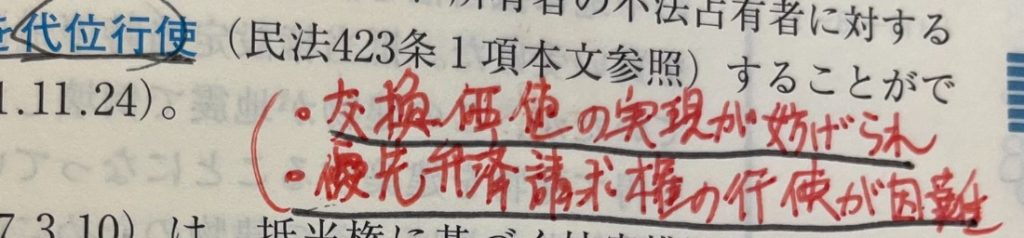

民法物権/ 抵当権に基づく妨害排除請求権の代位行使

交換価値の実現が妨げられ、優先的弁済請求権の行使が困難となる場合、抵当権に基づく妨害排除請求権を代位行使できる。「抵当権に基づく」です「抵当権の」ではありません。丁寧にキーワードを拾いましょう、正確な記憶は記述式で問われた際の点数に響いてきます。

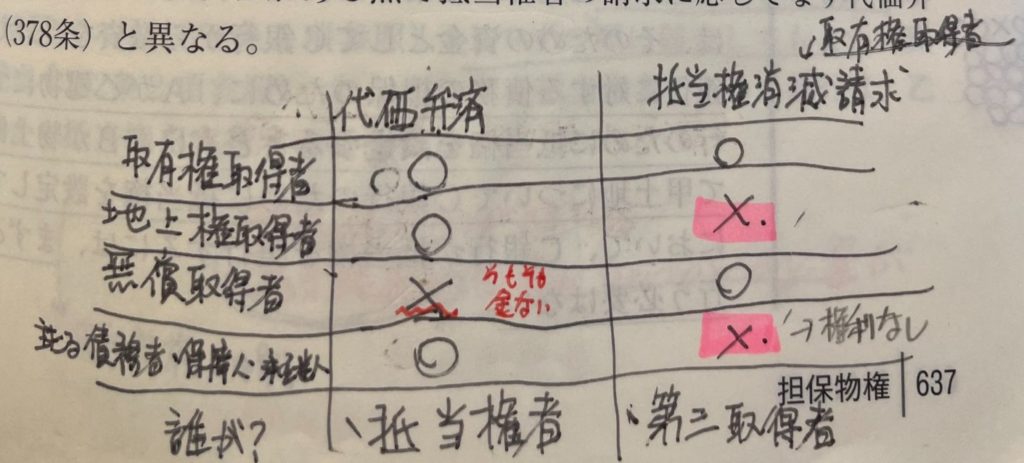

民法物権/ 代価弁済と抵当権消滅請求

代価弁済と抵当権消滅請求、誰が誰に請求する?誰が行使できる?例外もあるのできっちりと表にして比較しましょう。主たる債務者が抵当権消滅請求したらおかしいですよね?代価弁済は代価を払った(売買)した人が対象なので無償取得者は対象外です。

暗記のため自分なりの語呂合わせも有効。

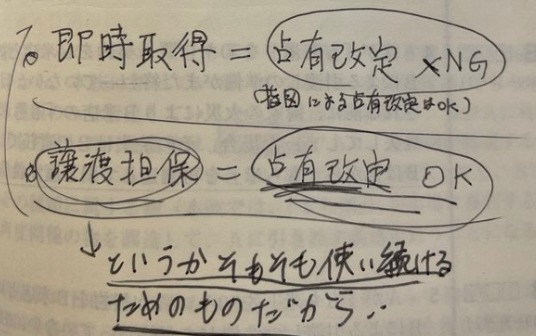

民法物権/ 即時取得と譲渡担保

譲渡担保では占有改定(物の所在が変わらない占有権移転)の方法でも認められます。そもそも物を使い続けるための契約だから…。その反面即時取得は占有改定の場合は認められません。

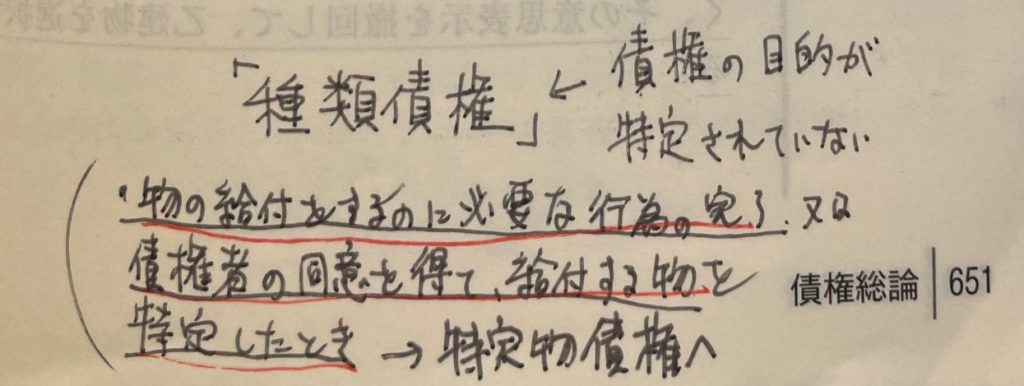

民法債権/ 種類債権

種類債権が特定物債権となるための要件。種類債権は上質なもち米、ビール1ダースとか特定物を指定しない債権ですね。「物の給付をするのに必要な行為」にも要件があるので気になる人は調べてみて下さい。

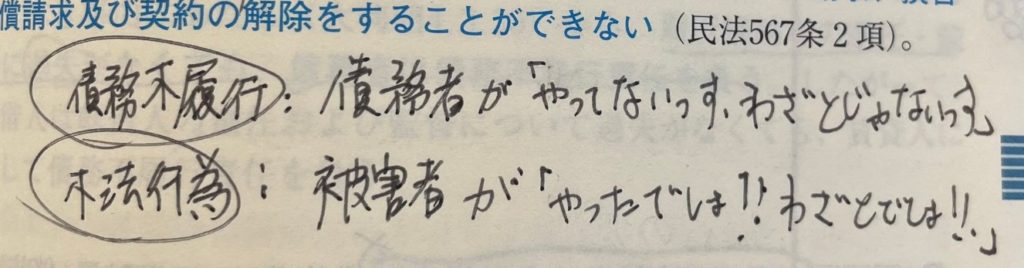

民法債権/ 債務不履行と不法行為の立証責任

債務不履行の場合立証責任を負うのは債務者(債務を負担する側/被告)。不法行為の場合の立証責任を負うのは債権者(被害者/原告)です。

民法債権/ 損害賠償請求

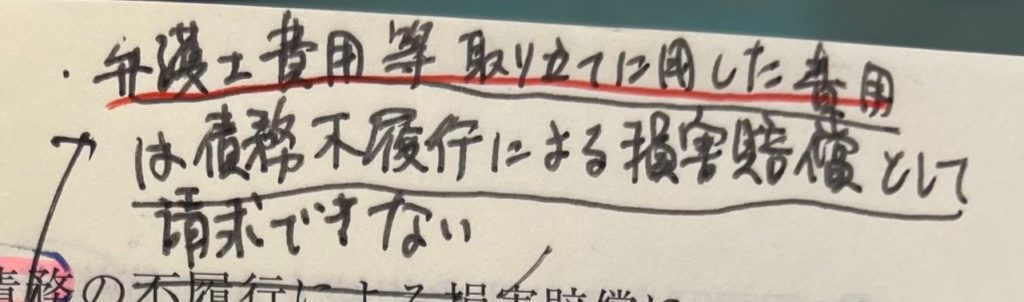

弁護士費用など取り立てに要した費用は債務不履行による損害賠償としては請求できない。

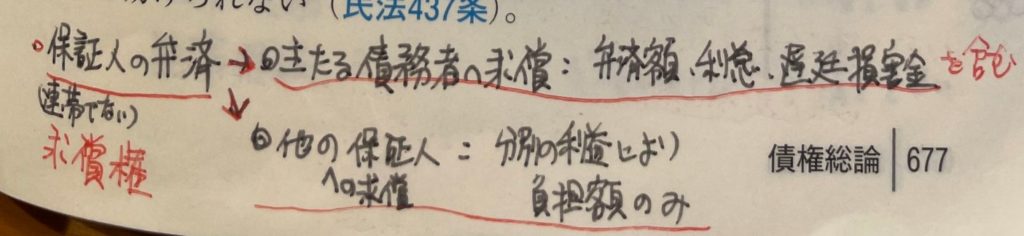

民法債権/ 保証人の弁済による求償権

保証人(連帯でない)の求償権の範囲。主たる債務者と他の保証人へ求償できる範囲。主たる債務者へは弁済にかかった費用なども請求できますが、他の保証人へは分別の利益により負担額のみが請求できます。

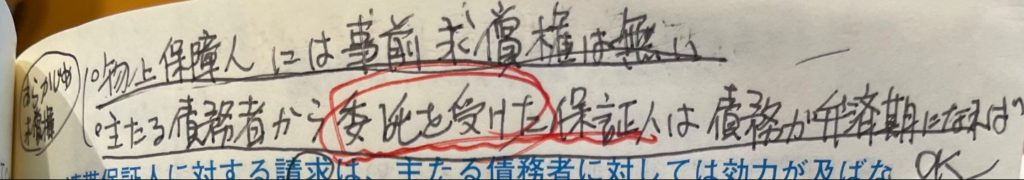

民法債権/ 事前求償権

あらかじめ(事前)求償権について。物上保証人には事前の求償権はない。主たる債務者から委託を受けた保証人は債権が弁済期になればOK。

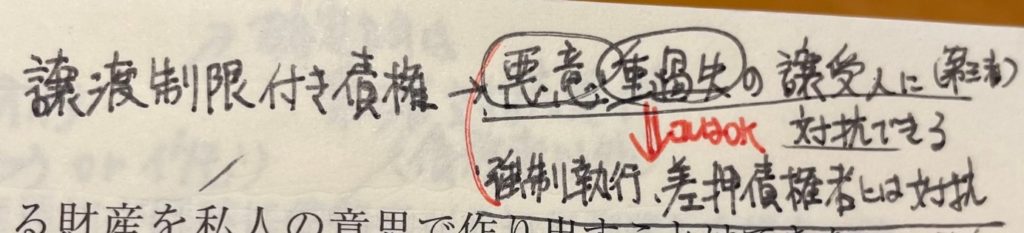

民法債権/ 譲渡制限付き債権

譲渡制限付き債権は善意の譲受人に対抗できないが、悪意・重過失の譲受人には対抗できる。強制執行や差押権者には対抗できない。こう考えると譲渡制限付き債権の対抗力は低いですね。債権をたくさん持ちたいちゅーりーでした。

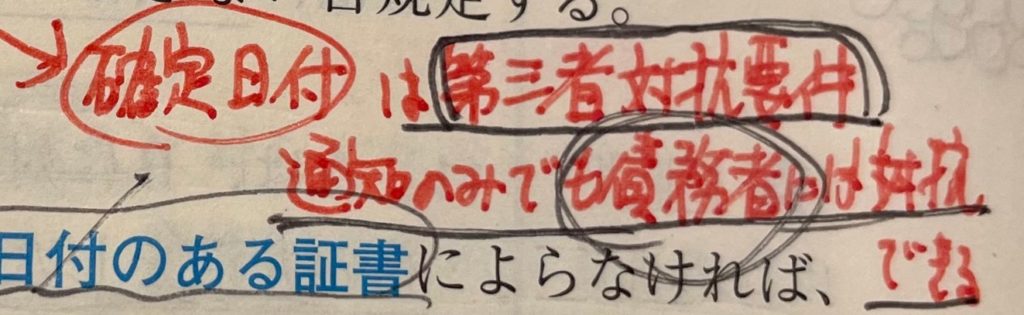

民法債権/ 確定日付

債権譲渡の通知における確定日付はあくまで第三者対抗要件であり、通知のみで債務者には対抗できる。

確定日付のある証書による通知でないと債務者に債権譲渡を対抗できない、は間違いです。あれ?どうだったかな…となると試験センターの思うツボ。

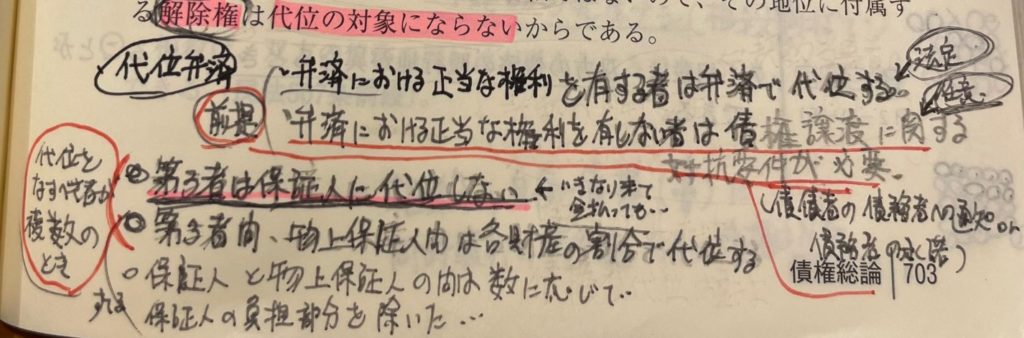

民法債権/ 代位弁済

代位弁済の前提と、代位する者が複数のときの扱い。

弁済における正当な権利を有する者=弁済で代位する。

正当な権利を有しない者=代位には弁済と債権譲渡に関する対抗要件が必要。

代位する者が複数のケースはマニアックなので、第三者が弁済しても代位して保証人には権利行使できないよ。とだけ覚えれば十分かと。

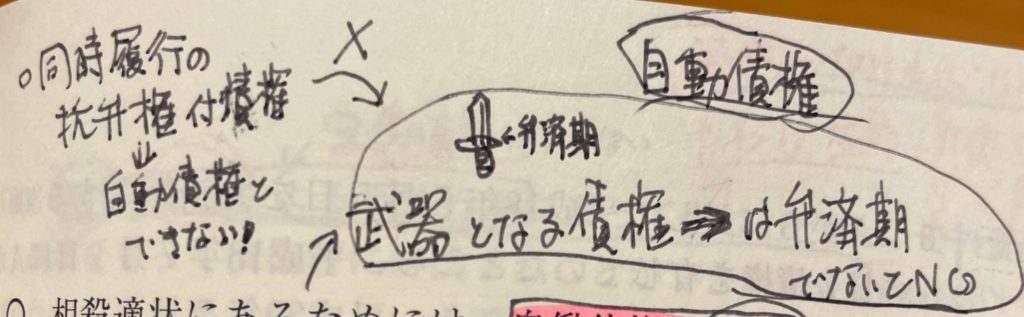

民法債権/ 自働債権

自動債権(武器となる債権)は弁済期が来ていないと自動債権として相殺できない。また、同時履行の抗弁権付きの債権は自動債権にできない。

同時履行の抗弁権があるのに勝手に、相殺したから消えたよー!、はダメということですね。ちなみに受動債権が差し押さえ禁止の時は相殺できません。

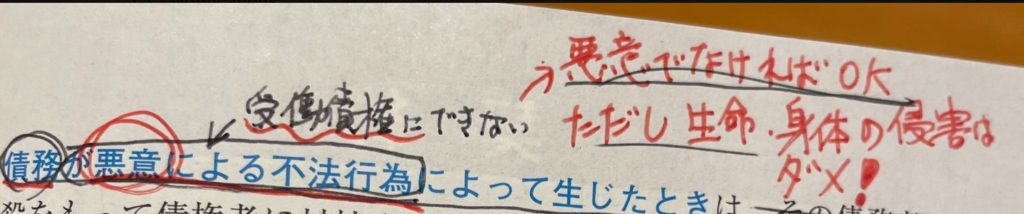

民法債権/ 不法行為によって生じた債権の相殺

対象の債権が悪意のある不法行為によって生じた時は受動債権として相殺できない。 反対解釈で悪意でなければ相殺できる!、となるが、ただし不法行為が生命身体の侵害によるものの場合はやっぱりダメ。

なみに相殺は相手方の承諾は基本不要です。

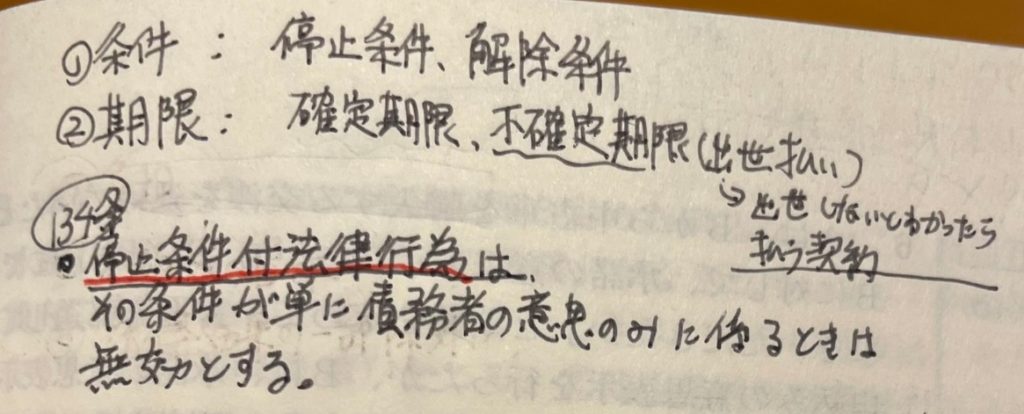

民法債権/ 契約の条件と期限

・条件: 停止条件(条件満たしたら成立)、解除条件(条件満たしたら解除)

・期限: 確定期限(期日決まってる)、不確定期限(発生確実だが期日決まってない)

「停止」条件だけど契約成立。不確定期限は出世払いが有名ですね。出世しないことが確定したら払う。134条も要チェック。

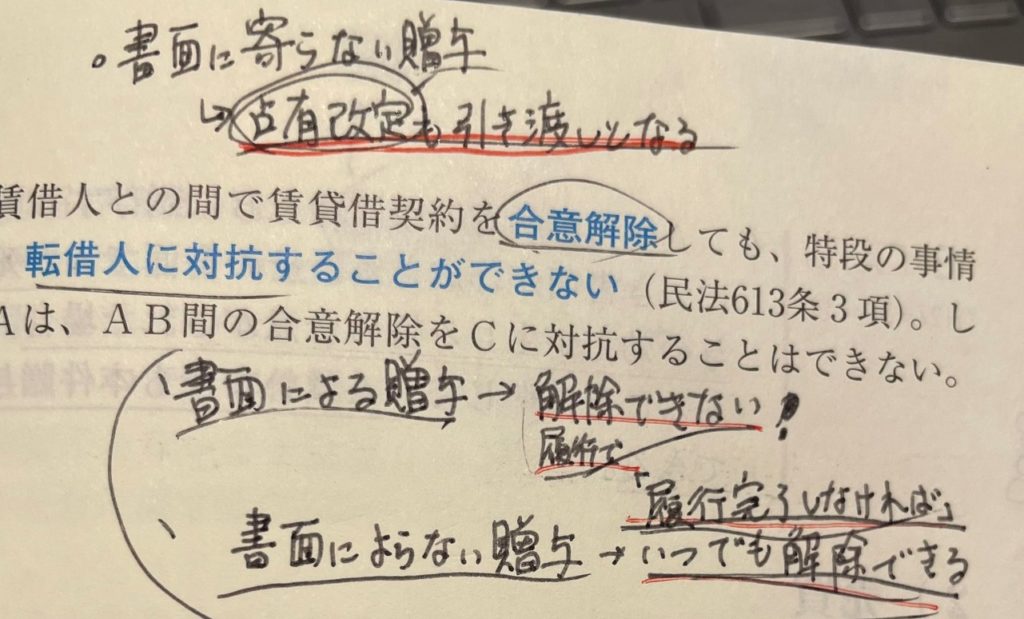

民法債権/ 書面に寄らない贈与

書面による贈与は解除できない!、書面によらない贈与は履行完了するまではいつでも解除できる。書面によらない贈与は占有改定も引き渡しとなる。

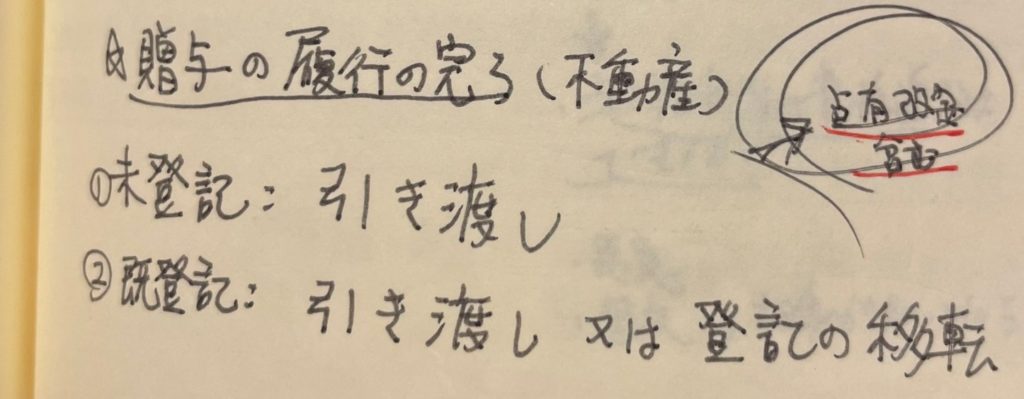

民法債権/ 不動産の贈与の履行完了

不動産の贈与の履行完了の定義。

未登記の不動産は引き渡し。

既登記の不動産は引き渡し、又は、登記の移転。

ちなみに引き渡しは占有改定も含みます。

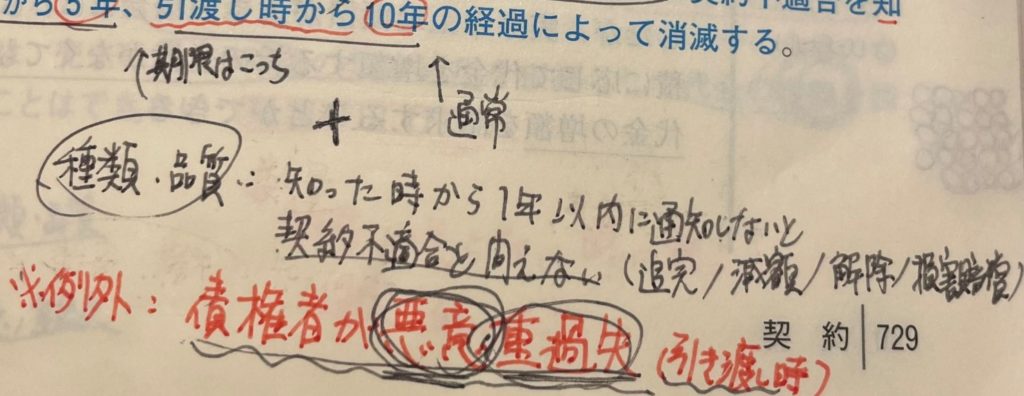

民法債権/ 契約内容不適合

目的物の種類・品質に関わる不適合は知った時から1年以内に通知しないと損害賠償請求できない。例外は相手方が引き渡し時に悪意・重過失だった時。

要はわかってて品質の悪いものを納品したら1年経過しても例外的に請求できるという事ですね。

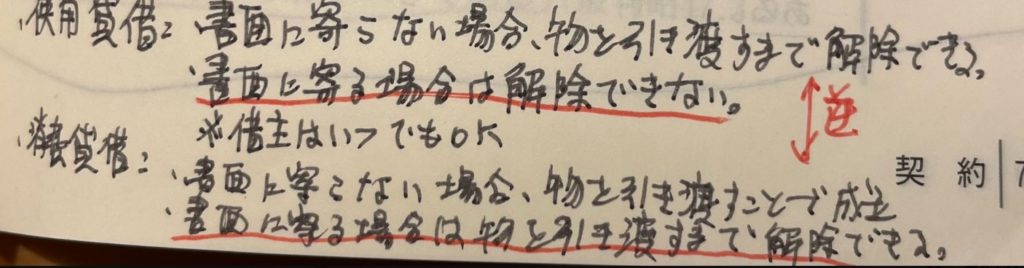

民法債権/ 使用貸借と消費貸借

使用貸借と消費貸借、書面による場合と書面によらない場合の解除可否。

書面による場合の解除可否が逆なので、意識してそう覚えてしまいましょう。

民法債権/ 無催告減額要件

無催告減額要件4パターン: 履行不能、履行拒絶、日付の経過(特定の日付以降に履行されても意味ナシ)、追完請求しても見込みナシ。

これら4パターンは追完請求せずに即減額請求できるパターンです。

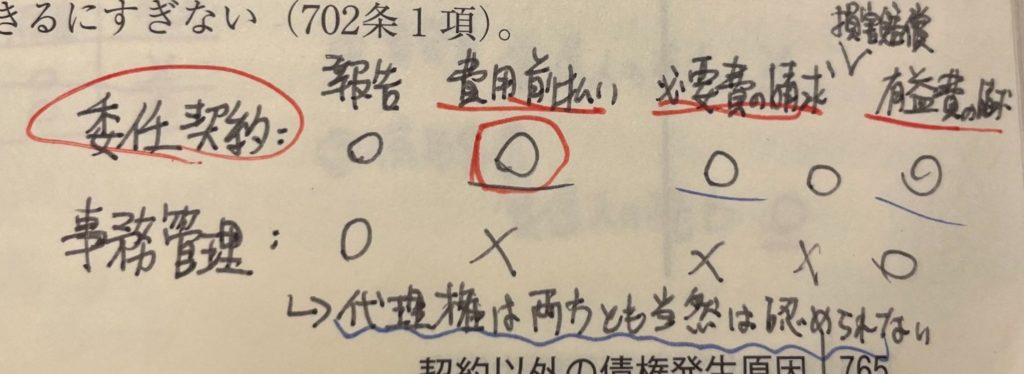

民法債権/ 委任契約と事務管理

費用の前払い、必要費の請求、損害賠償は委任契約のみ。代理権は両方とも当然には認められない。事務管理はいわば勝手にやっているので、怪我をして損害賠償!みたいのはできないということですね。

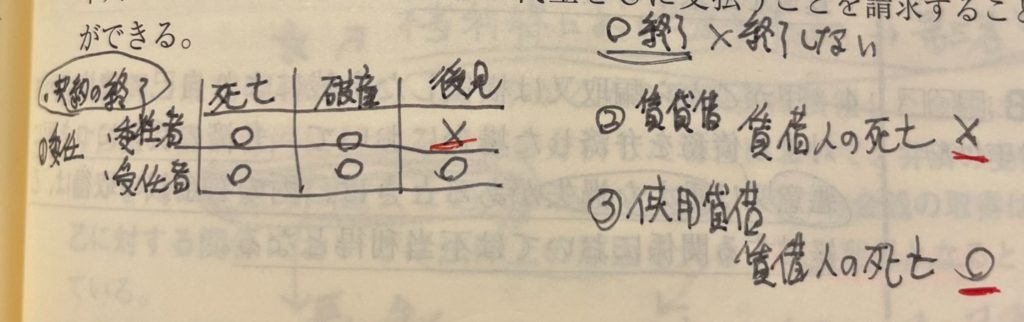

民法債権/ 契約の終了

委任契約は委任者または受任者の死亡、破産、受任者の後見開始で終了する。

賃貸借は賃借人の死亡によって終了しない。使用貸借は終了する。

これらは契約が途中で終了となる要件となります。いろいろな箇所に内容が散らばっていてこんがらがる!そんな時はこんな風にまとめて書き込んでしまいましょう!

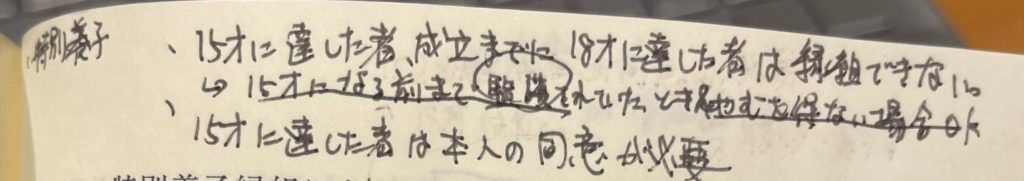

民法親族/ 特別養子

15歳に達した者、成立までに18歳に達したものは特別養子縁組できない。

15歳になる前から監護されていた、やむを得ない時がその例外。また15歳に達したものは本人の同意が必要。

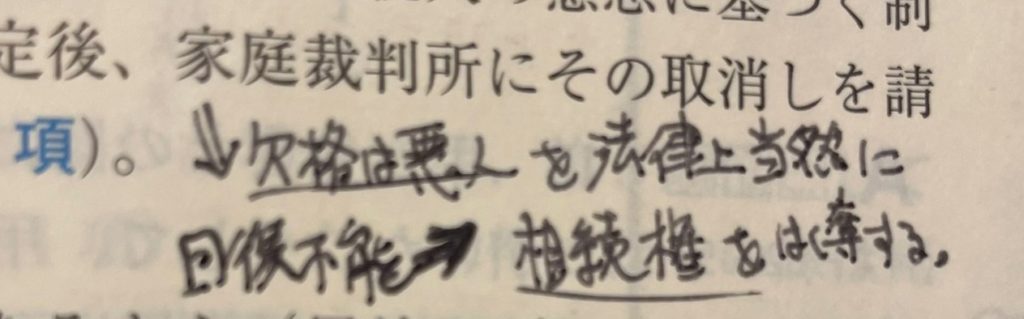

民法相続/ 相続欠格と廃除

相続欠格は悪人を法律上当然に相続権を剥奪するもの。回復は不可能。

相続廃除は被相続人の意思で行いますが、こと欠格については殺人や遺言の捏造など極悪なことをして相続権を失うため宥恕(ゆうじょ、許すこと)して相続権を回復させることは不可能です。

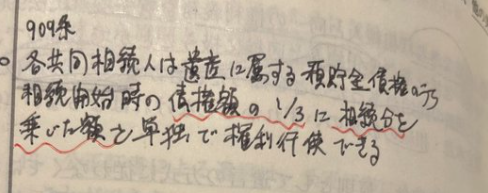

民法相続/ 預貯金の分割

909条の2 各協同相続人は遺産に属する預貯金債権のうち、相続開始時の債権額の1/3に相続分を乗じた額を単独で行使できる。

亡くなった人の銀行口座は凍結されますが、それだと残された配偶者などは困ってしまいます。過去の民法改正で金額等の制限はあるものの相続人の権利の単独行使が可能となりました。

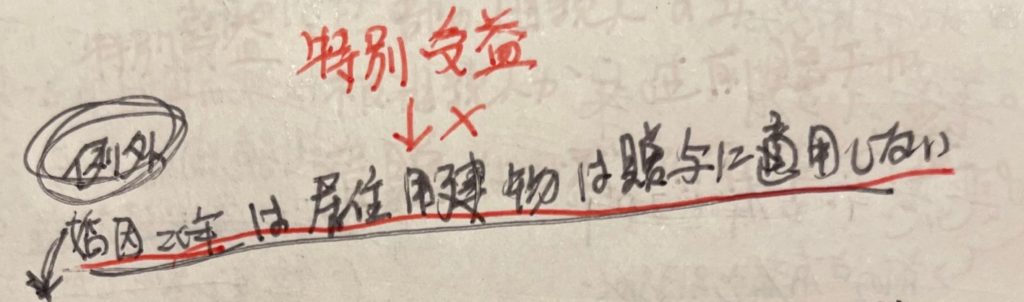

民法相続/ 特別受益の例外

婚姻20年経過した夫婦間での居住用建物の贈与は特別受益の例外となる。特別受益とは贈与や遺贈で利益を受けた人はそれを加味して法定相続分を決定するということですが、これはその例外にあたります。

民法時効など

民法の取得時効、消滅時効、相続回復請求などの期限についてまとめています。無理のある語呂合わせなど苦労の跡が見えます。

・遺(遺留分)されたイトウ(1年、10年) 。

・鳥(取消権)五(5年)目を煮(20年)た。

・二(2年)兎(10年)を追う詐害行為取消権。

・特別の寄与を求めるなんて無(6か月)為(1年)だ。

・相続の回復にご(5年)ね(20年)る。

ちゅーりー

ちゅーりー民法、お待ちどうさまです!

ウォンバ

ウォンバう、うん・・・

一般知識編/基礎法学

ここからはサブ科目の一般知識と基礎法学です。範囲が広くてなかなか対策が難しいですが、やれるだけやる!という気持ちで挑みましょう。

ちゅーりー

ちゅーりー次はデザートのサブ科目です

ウォンバ

ウォンバもうおなか一杯かも・・・

条文の構成

・編、章、節、款、目 ・条、項、号、イロハ、(1)(2)(3)

第一編 第一章 第一節 第一款 みたいな感じです。とりあえず出題されたら答えられるよう覚えておきましょう。

公布と施行

法律は奏上から30日以内に公布、公布から20日で施行。条例は送付から20日以内に公布、交付から10日で施行。サ(30日)ニー(20日)が2(20日)頭(10日)という謎の書き込みが。なんのこっちゃ…

裁判員制度

裁判員制度は裁判官と裁判員双方の意見を含む過半数で決する。一定の重大犯罪に関する刑事裁判の第一審で行われる。

公文書管理法

行政文書の管理(公文書管理法)について。行政機関の長は毎年管理状況を報告、管理規定を設け、保存期間が満了したファイルの処理をしなければならない。

商法・会社法

最後に商法・会社法。暗記科目でこちらも辛い科目とはなりますが、着実に暗記して得点を積み重ねましょう。

ちゅーりー

ちゅーりーそれでは食後のお茶です

ウォンバ

ウォンバシェフなのにお茶・・・?

商法

商人間で金銭の消費貸借: 取り決めなくとも法定利息を請求できる。

債務の履行場所: 特定物は行為の時にそれが存在した場所。それ以外は債権者の営業所。

商法の勉強は民法との違いをまとめるとわかりやすいかも。「双方に商行為」などキーワードを押さえると吉。

商法と民法比較

代理時の顕名要否、本人死亡時の代理権消滅、保証債務、流れ質、売主の目的物の供託及び競売。

民法と商法の違いについて表でまとめました。

「混乱したら表にまとめる」資格試験の鉄則です。

会社法・株式

自己株式の取得について。特定の株主に有利(他の株主に不利)な場合株主総会のは特別決議が必要、それ以外は普通決議または取締役会決議。

会社法・機関の設置要件

公開会社や大会社はデカいので監査役会が必要(覚え方:広大な監査役会)…など。

ちゅーりー

ちゅーりーこれでコースは終了です

ウォンバ

ウォンバボリュームいっぱいだったね・・・

まとめ

以上がちゅーりーが肢別に書き込んで回転させた内容でした!

理論上は同じ情報(味付け)を肢別に加えて回転させれば合格率はグッと高まるはず!おいしい料理を皆様にお届けし、より多くの方が合格することができるよう日々精進していきます。

ちゅーりー

ちゅーりーシェフの道は険しい!

ウォンバ

ウォンバやっぱりシェフ気取りなのね・・

GLMOW!

コメント

コメント一覧 (6件)

こんにちは。いつも参考にさせて頂いています。

お聞きしたいことが沢山あり恐縮ですが、お手すきの際に教えて頂けると幸いです。

・私は来年受験ですが、8月からスタディングを始めています(2024試験まで対応)。合格革命などが発売されるのが12月からなので、それまで何をしようかなと悩みます。

スタディングでひたすら講義聞いてインプットするか、行政法の薄い入門書でも買って読もうか、とか。

演習しないとなかなか頭に入らないので、唯一発売している民法のスー過去でもやろうか、など考えています。いかがでしょうか?

合格革命テキストと肢別が出たら即購入して進める予定ですが、ちゅーりーさんの「クッキング」は何周目くらいからすれば良いでしょうか?

最初は憲法→民法、、と横断なく普通に進めていけば良いでしょうか?行政法終わる時民法忘れてそうな気もするので適宜復習ははさみたいですが。。

最後に、ちゅーりーさんは本番形式は模試のみで、特に書籍は利用しませんでしたか?有名なウォーク問等ですね。

長々失礼いたしました。また、もし既に書かれていることがもしございましたら、お許しを。

あ、すみません。スタディングは2023向けのもので、2024もセットでついてくるというもので、まだ先ですので今私がみているものには改正点や一般知識の変更点である行政書士法は載っていません。

度々失礼いたしました。

40代さん、こんにちは!コメントありがとうございます。

一般知識は来年から変更になるようですね、

行政書士法は触れたことがないのでとっても気になりますね。

来年受験を予定されているのですか。まだまだ時間的な余裕はありますね!

僕は行政書士試験の前年に宅建を取得していて、ある程度ですが民法の基本的な知識がありました。

そのためかなり学習時間を短縮できた感があります。

・40代さんの状況にもよりますが、民法は行政法と比べて暗記よりも事例などの理解が必要になることが多く定着化に時間がかかります。(もちろん暗記も必要ですが・・)

もし今回民法に初めて触れるのであれば、年内に初心者向けの民法解説書や問題集に取り組んでおくのもよいと思います。インプットだけだと辛いのとすぐに抜けてしまうのでおっしゃるようになるべく演習(問題形式)がよいですね。

・肢別クッキングは模試が始まった6月、7月ぐらいでしょうか。9月ぐらいからは合格革命テキストも参考にしながら知識があいまいな点は自分なりのまとめ表を作って空きスペースに書き入れました。毎周何かしら書き込んでいったので肢別が成長している感があってなんだか楽しかったです。

基礎学習自体は憲法→民法→行政法と順に取り組んでいきましたが、

肢別回転は憲法1日17ページ、民法50ページ、など各科目を同時に進めました。

・ウォーク問は肢別と並ぶ人気があるとのことで購入して数回は回しています。

過去10年分と少ないのと、公開模試と内容が被るので僕自身はあまり必要性を感じませんでした。

もしどうしても問題を解くのに時間がかかる、という場合は練習のため購入してもよいかもです。

(その場合は下記も参考にしていただけると嬉しいです)

https://shoki-gaku.com/485/

頑張ってください!

お忙しい中、ご返信ありがとうございます。

やはり、おっしゃるとおり

>基礎学習自体は憲法→民法→行政法と順に取り組んでいきましたが、 肢別回転は憲法1日17ページ、民法50ページ、など各科目を同時に進めました。

のやり方にします。法学部でもないので、民法は難解ですし、行政法はわかりにくいです。

やはりいろんな方が言うように民法の下地作りをしてみようと思います。

肢別にスムーズに入れるよう、挫折しないで頑張ります。

ありがとうございました!

初めましてー!40代です。腰の椎間板にヒビが入ったので釜調理師を退職せざるを得なかったので昨年独学で勉強して宅建一発しました。3月5日に運転免許を取得もしたので、次は本気で行政書士を取りたいので勉強を始めました。3月11日にテキスト等諸々購入しました。11日程で肢別過去問集1周目終わって、今400ページ位の所です。各条文も読みながら進めています。凄く纏められていますねー!このページをスパイスとして勉強したいと思います。他のページも時間作って読みたいと思います!どうもありがとうございました!

きったんさん、コメントありがとうございます。

返信遅くなりすみません。お体大丈夫でしょうか。

11日で1周目はかなり早いです!参考にしていただけると嬉しいです。

まだ先は長いですので、無理せず頑張ってください!